强势者最显著的特点是“以势压人”。中国有句古话叫做“官大一级压死人”,这句话现在仍然十分实用、灵验。

《孙子兵法》说:知彼知己,百战不殆;知彼而不知己、知己而不知彼,胜负各半;既不知彼也不知己,每战必败。(知彼知己者,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼,不知己,每战必殆。)《孙子兵法》说,英明的君主和贤良的将帅,他们之所以一出兵就能战胜敌人,取得超越普通人的功绩,就在于能够预先掌握敌情。要事先了解敌情,不可用求神问鬼的方式,不可拿相似的事情作类比推测得出,一定要取之于人,从那些熟悉敌情的人口中获取,即用间计。(故明君贤将,所以动而胜人,成功出于众者,先知也。先知者,不可取于鬼神,不可象于事,不可验于度,必取于人,知敌之情者也。)

知彼知己,首先是知己,然后才是知彼。知己,即知道自己所处的位置,位置的优劣、力量的大小、角色的轻重,取胜应采取什么样的对策。知彼,即知道对手所处的位置,位置的优劣、力量的大小、角色的轻重,战胜对手应该采取什么样的对策。

三国时期,蜀国丞相诸葛亮用的空城计就是因为知彼知己,才敢冒险演这出惊险的戏。当马谡丢失了街亭之后,司马懿一路追击来到西城。此时诸葛亮还未来得及撤离,身边只有2500人,且无大将,而司马懿有15万人,两相对比,诸葛亮手下众皆失色。这时,诸葛亮命令大开四门,自己则披鹤氅、戴纶巾,引二小童于城楼上,凭栏而坐,焚香操琴。哨兵报于司马懿,司马懿不相信,亲自遥看果然如此,心中大疑,令部队后退。诸葛亮对司马懿为人做事了如指掌,而司马懿对诸葛亮却只知其一而不知其二。司马懿认为,诸葛亮平生谨慎,不曾弄险,今大开城门,必有埋伏。而诸葛亮深知,司马懿料他生平谨慎,必不弄险,见如此模样,疑有伏兵,所以退兵。知人而用计,对什么人用什么计,才能做到计必成,攻必克,战必胜。

运用情报是“知彼”迅捷而有效的手法。《孙子兵法》说,明智的国君,贤能的将帅,能够任用很高智慧与才能的人充当间谍,就必定能建立大功。这是用兵中的关键,因为三军都要依靠间谍提供的情报来决定军事行动。(故惟明君贤将,能以上智为间者,必成大功,此兵之要,三军之所恃而动也。)

1935年1月遵义会议之后,国民党调集中央军和地方军共约40万兵力,企图把只有3.5万人的红军围歼在乌江西北地区。得知此意图,毛泽东指挥红军来回穿插,四渡赤水,连续取得了几场战役的胜利。毛泽东之所以能取胜,一是得益于充分运用我党打入国民党高层内部人员提供的情报,二是共产党的谍报人员破译了国民党的大量密电,从而使毛泽东对蒋介石的战略部署了如指掌。

天下之难,惟识人最难。天下有各种各样的人,有的人是一池清而浅的水,一眼可看到底;有的人是一池时清时浊的水,时而能看清,时而看不清;有的人心如大海,深不可测。

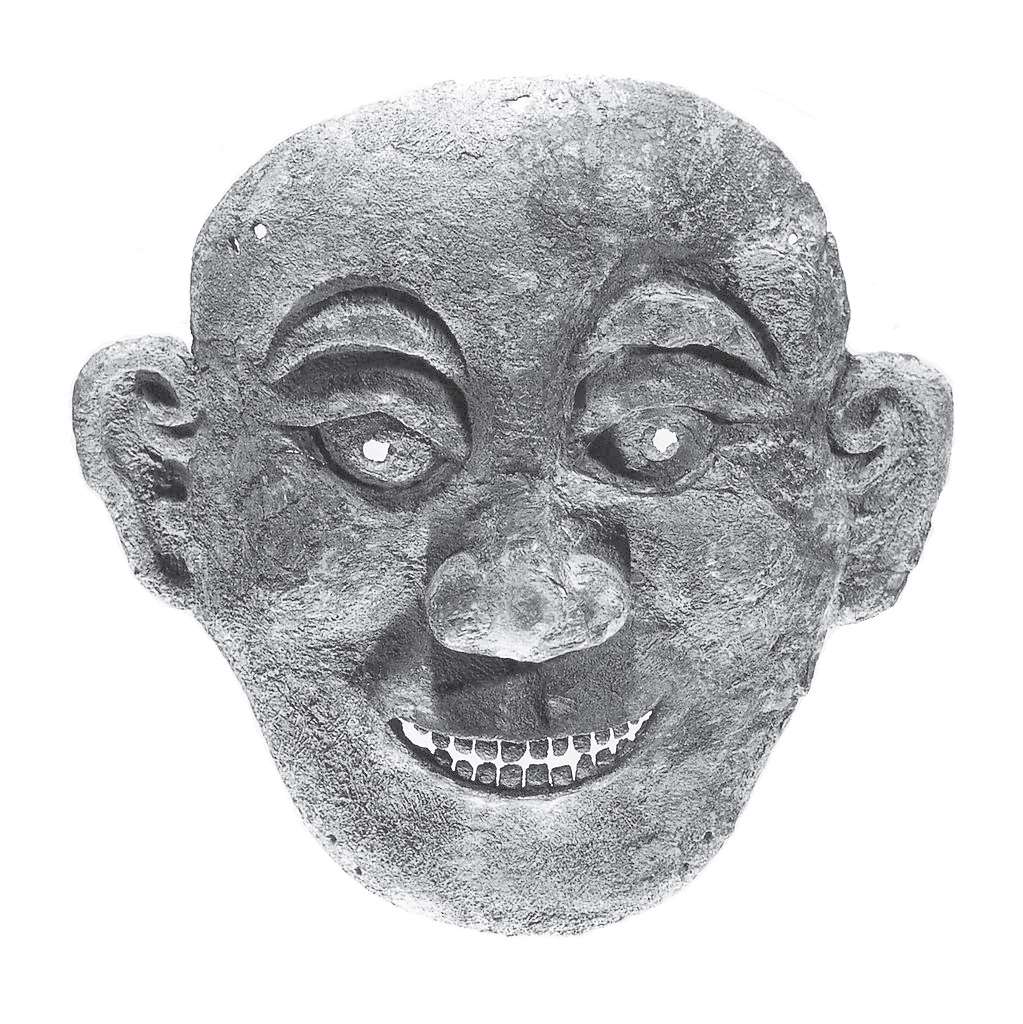

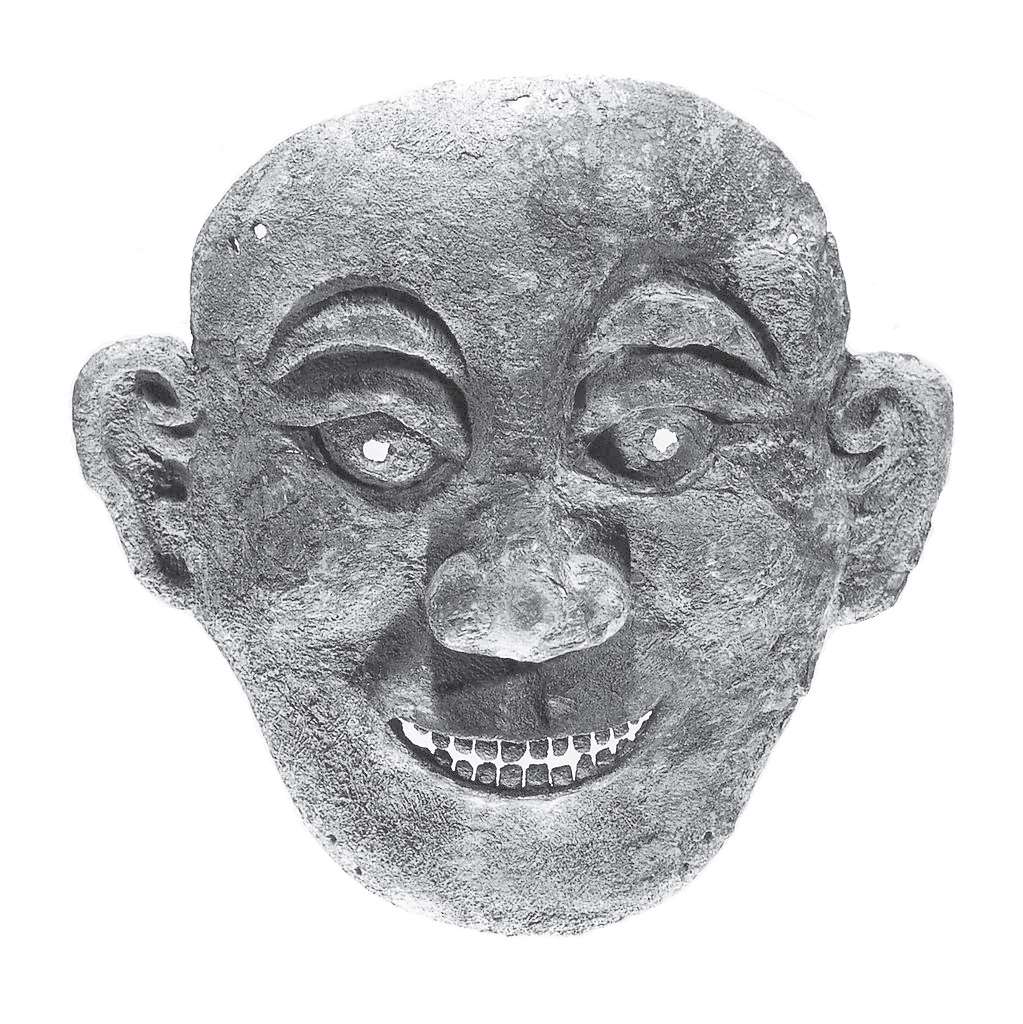

但凡伟人都具有识人察人之能力。一来他们对人天生敏感;二来他们在与人交往中多有历练,且是生死攸关的历练;三是他们阅人无数,自然练就了一副识人的本领。曾国藩就具有这种超人的识人本领,著有如何观人识人的相书《冰鉴》。当然,这本书是不是曾国藩所作有待考证,研究曾国藩的专家唐浩明就认为,《冰鉴》非曾国藩所作,而是别人假冒他之名而著。但曾国藩具有超人的识人本领却无疑,这位权倾朝野的晚清重臣不仅精于治国、治兵、治学、治家,而且精于相术。据《清史稿•曾国藩传》记载,他但凡选吏择将,必先面试目测,即为之看相,对于人的相貌极为重视。唐浩明所著的《曾国藩》一书介绍:有一次,李鸿章向曾国藩讨教识别官兵的办法,曾国藩说:“相人识人,奥妙甚多,复杂得很,不是一两句话可以说得清的,有些还不能言传只能意会,关键在相者识者的阅历。”曾国藩编了几句口诀:邪正看眼鼻,真假看嘴唇,功名看气概,富贵看精神,主意看指爪,风波看脚筋,若要看条理,全在语言中。曾国藩说识别兵勇是相人术中最简单的,他总结道:“第一看五官。以双目神不外散,鼻梁直,嘴唇厚为最。第二看皮肤。以肤色粗黑,双手茧多为最好。第三看说话。以木讷寡言为最好。”

据传,有一次,李鸿章曾带三人去拜见曾国藩,请他给他们分派职务,不巧曾国藩散步未归,李鸿章就让三人在厅外等候。不久曾国藩回来,李鸿章说明来意,请曾国藩考察那三个人。曾国藩说:不必了,面向厅门、站在左边的那位是个忠厚人,办事小心,让人放心,可派他做后勤供应一类的工作;中间那位是个阳奉阴违、两面三刀的人,不值得信任,只宜分派一些无足轻重的工作,担不得大任;右边那位是个将才,可独当一面,将来作为不小,应予重用。李鸿章很惊奇,问他是如何看出来的。曾国藩笑道:刚才散步回来,走过他们身边,左边那个低头不敢仰视,可见是位老实、小心谨慎的人;中间那位表面上恭恭敬敬,可等我走过之后,就左顾右盼,可见是个阳奉阴违的人;右边那位始终挺拔而立,如一根栋梁,双目正视前方,不卑不亢,是一位将才。曾国藩所说的那位“大将之才”,便是淮军猛将、后来担任台湾巡抚的鼎鼎大名的刘铭传。

在具有超常识人本领的高人特别是超凡的伟人面前,耍聪明对自己有害无益,并且多有危险,耍聪明不如老老实实,本本分分更好。

那些称霸天下的英雄豪杰,都具备一种非常重要的能力,就是集聚天下英才。刘邦不是一个智力超群的人,他所有的重要决策,几乎全部来自部属们的建议。他的能力在于集聚贤才,在于择善而从,在于正确判断。他的这三种能力在当时的天下豪杰中谁也比不了。刘邦得胜取得天下大宴群臣时说:“在营帐中拟定谋略,却能决定千里外的胜负成败,我不如张良。镇守后方,安抚人民,补给粮秣军饷,我不如萧何。率领百万队伍,战必胜,攻必克,我不如韩信。这三位是人中豪杰,而我能用他们,所以才能取得天下。项羽只有一位智囊范增,却不能用,所以才被我们打垮。”

项羽知己有过人之勇,有过人之胆,也有过人之谋,但不知己无集贤之能,无容人之量,无用人之才,所以虽为英雄,但也只是一时之英雄,终不能成霸业。

知人善用。知其长,知其短,知其优,知其劣。不知其人,用错了地方就会坏事。无论多么伟大杰出的人物,无论有多么高的识人本质,都有识人识错时。诸葛亮智慧过人,神机妙算,知己识人,但在用马谡的问题上却犯了大错。司马懿来兵进犯,诸葛亮手下的参军马谡主动站出来承担守卫街亭的任务。出征前,诸葛亮一再叮嘱马谡街亭的重要性,马谡愿用全家性命担保。马谡驻守街亭以后,不听另一守将王平的一再劝告,仅从兵书出发布置兵力、安营扎寨,结果丢失了街亭,马谡因此被斩,诸葛亮也请求刘备重罚自己。

知人难,知心更难。知人,即知心,人可看,而心不可看、不可测。孔子说:“人心比山川还要险恶,知人心比知天还要困难。”狡诈者似智而非智,愚钝者貌似君子而非君子,憨直者似勇而非勇,亡国之君似足智多谋,亡国之臣似忠心耿耿。姜太公(本名吕尚,姜姓,字子牙,被尊称为太公望,后人多称其为姜子牙、姜太公,辅佐周武王建立周朝,其代表作有经典兵书《六韬》,是中国历史上享有盛名的政治家、军事家和谋略家。)说,士人有外表严正而其实不肖者,有外表温和而心中却男盗女娼者,有外貌恭敬而内心傲慢自大者,有外貌似有情而其实无情者,有仪表威风而其实一事无成者,有貌似果断而内心优柔寡断者,有外表似游移不定、三心二意,却反而对人忠实如一者,有外表拖拖拉拉而实际工作卓有成效者,有外貌勇狠而内心胆怯者,有貌似糊涂而内心明白者。

因为人在变化中且善于伪装,所以知人难、知心更难。人都要伪装自己,只是程度、目的不同而已。如何区分虚伪的人和真诚的人?其界限在于,有意伪装的人为虚伪之人,真实表露自己的人为真诚之人。真诚的人不会隐藏自己的目的,伪装的人必然隐藏自己的目的,当目的一旦实现,伪装者立刻露出自己本来的面目。因为丑、恶,才假装成美、善,本身就美、善,则无需伪装,目的大公无私、公正正义者无需伪装,为了个人欲望私利者才要伪装。有天生善于伪装者,这是伪装队伍中的天才,更多的则是后天学会了伪装。有有意的伪装者,有无意的伪装者,还有被迫的伪装者。

伪装是一门古老的技术,从摇身一变就能与周围环境融为一体的小小变色龙,到各种面具后面人性世界的善恶较量,如何伪装自己迷惑对方,历来都是生死考验。

王莽就是一个天生的伪装者。西汉末期,生于寒微之家的王莽,极尽伪装之能事,紧紧抓住宗族权倾朝野的绳子,步步登升,最后篡夺权位当上了皇帝。王莽的斗争哲学,一是隐,二是伪。隐即隐藏他要当皇帝的真实目的。他由一介平民当上宫中侍卫,成了皇帝身边一位近臣后,从不露出半点骄矜懈怠神色,反而益发谦恭有礼。王莽年仅38就当上了掌握全国最高军权的大司马,但是他并不满足,极力讨好他的姑妈、太皇太后王政君,被任命为大司马兼任尚书,尚书相当于丞相,集军权与行政权于一身。之后,又经过一番表演、作秀、打击敌手和“大义灭亲”等行为,终于篡权成功登上了皇位。伪即把自己打扮成忠厚、孝顺、节俭、没有野心的人。在他身份寒微之时,一次他大伯父病重,他守夜看护,一连几个月衣不解带,憔悴不堪,简直比病人还“病人”,比亲儿子还“亲儿子”。族中上下无不夸赞,纷纷上书,为他请求封赏。他赈济穷贫、轻财好施,而自己生活却十分俭朴,常常吃素菜,更不穿长袍大袖的礼服,只一身短衣打扮。于是朝野众人一致以一个“贤”字称赞他。为了博取公正的美名,把本可以不杀的违法的儿子给杀了。和所有的伪装者一样,王莽一旦当权,便再无顾忌,对人毫不留情,杀叔父、杀公主、杀老友,毒死年幼的汉平帝刘箕子。天下如王莽者大有人在,这种人十分可怕,而且难以防备。

中国有句古话叫做“自不量力”,就是自己不知自己的力量。不知自己的力量,如何与自然斗、与他人斗?不知自己力量而斗争的结果是头破血流。何谓“认识你自己”?这句话至少包含着四层意思:认识自己的能力,认识自己的性格,认识自己的位置,把握自己的能力。

认识自己的能力,这是必须弄明白的首要问题。

自己不清楚自己,何以弄清楚别人,何以与别人斗争。清朝光绪皇帝于1898年进行了一次名为“百日维新”的改革,又称“戊戌变法”,主要内容是:学习西方,提倡科学文化,改革政治、教育制度,发展农、工、商业等。这次改革遭到了以慈禧太后为首的守旧派的强烈反对,于是这年九月慈禧太后等发动政变,光绪被囚,维新派康有为、梁启超分别逃往法国和日本,谭嗣同等戊戌六君子被杀害,历时仅103天的变法以失败告终。变法之所以失败,有三大原因:一、光绪过高地估计了自己的实力。变法的推行者光绪皇帝是一个空有皇帝名义,实无皇帝权力的人,推行者本身的命运掌握在别人手里;二、光绪过低地估计了慈禧的实力,且看不清慈禧的本质。掌握大清帝国实际权力的人是慈禧,老太太一开始支持光绪皇帝的变法,但当变法超越慈禧的权力控制,并关系到她能否继续掌握皇权的时候,慈禧便来了个180度的大转弯,反对变法,逮捕枪杀变法维新人士;三、变法的组织者、参与者有鼓动之能力无组织之才干,更无拥有决定性力量的兵权,积极参与和倡导变法的人士以康有为、梁启超、谭嗣同等文人为主,他们手中没有权力和对权力的运作,而国家的命运实际上掌握在军人的手里。

颇有富国强兵梦想的光绪皇帝在没有压制慈禧的情况下,采取任何变法都将失败。他应该联合支持自己的大臣,除去太后的党羽,培植自己的力量,拥有实力之后,变法才能有成功的可能。光绪皇帝既怕太后,又无良策钳制太后,变法岂有成功之理,自己又岂能主宰天下。

能力从大的方面包括体能和智能,体能包括精力、耐力、活力等,智能包括观察力、分析力、判断力、执行力等。能力还可以分为显能和潜能,显能是指显现出来的能力,而潜能是指尚未显现但本身具备的隐藏的能力。知道自己有“金钢钻”就可以去“揽瓷器活”,知道自己没有就不要去揽。大任,不是每个人都能承担得起的,必是有大任之才的人才能承担得起。能力一些来自天生,更多的则在实践中培养和锻炼出来。有的人实践了一辈子,还是提高不了自己的能力,更认识不到自己的能力,他们在一块石头上可以摔三次跤甚至五次跤。有的人能够举一而反三,有的人只能举一为一,甚至愚笨到举三为一的程度。有的人通过了解别人的实践,就可以提高自己的能力。这就是人和人的差别。

认识自己的性格,这是必须时时需要把握好的问题。

瑞士心理学家荣格说:性格决定命运。这是文学的语言,也是至理名言。性格包括情感、情绪、情态等,它决定一个人在处理与自然和他人的关系时,是理性的还是非理性的,是理智的还是冲动的,是合适的还是过度的。认识自己的性格,然后控制自己的性格,把握自己的性格,使性格能够帮助你在与他人的斗争中获胜。

生活中有各种各样性格的人,有人一受刺激,马上头脑膨胀;有人受到污辱,立刻勃然作色;有人听了好话和表扬,心满意足,听了坏话和批评,沮丧变脸;有人受挫,灰心丧气;有人得意,忘乎所以;有人发怒,不顾一切,暴跳如雷;有人气愤,大喊大叫,怒发冲冠。

任何人的性格都具有两面性,胆大者多勇少谋,胆小者多谋少勇,刚直者易处不易交心,阴柔者可谋不易处,心细者多谋小失大,粗心者多谋大失小,豪爽者少虑,多虑者少断,善良者易欺,忠义者易骗。

大凡成功者性格必然有弹性,能够控制自己的情绪。不能控制自己的性格、情绪,处人做事率性而为必然失败。不能控制自己的性格、情绪,在与他人的斗争中就会暴露自己的缺点、弱点,或者会失理、失义,而使自己陷入不利地位,或者会在感情上伤害他人而给自己带来灾难。弹性者,度也、平衡也、适当也。怒不暴,悲不绝,喜不忘形,哀不死心,批评人给人留一个台阶,表扬人给人留有余地,身处逆境而不自弃,荣登高位而不意满。

认识自己的位置,这是时时需要提醒自己的问题。

每个人在社会环境这张巨网中都有自己的位置,那网上的一个个结就是每个人的位置,并且在不断地变化。个人位置的变化原因主要有四:因自然环境的变化而变化,因社会环境的变化而变化,因他人的变化而变化,因自己的变化而变化。凡人、常人的位置变化小,而伟人、英雄的位置变化大。位置是由自身的分量和与他人的关系而决定的,分量重则位置重,分量轻则位置轻,与重要位置越相近的人的位置越重,反之越轻。在人与他人的关系中,位置总有有利和不利之分。

在斗争中,占居有利位置胜数的概率大,反之则小;同时,并非不利位置就意味着必然失败,不利位置往往可以转化为有利位置。在其位谋其政,在其政谋其略。斗争的始点是自己的脚下的位置,只有认清自己的位置,才能知道如何与他人相处,如何说话、如何行事、采取什么样的态度。只有认清自己的位置,才能知道在与他人的斗争中,是采取攻的策略还是采取守的策略。

把握自己的能力,这是需要在斗争中必须运用的问题。

认识自己的能力,并不代表着在行动中有能力,即有实现的能力,正如看到目标一回事,而实现目标是另一回事。认识自己的能力是一回事,行动中的能力是另一回事。认识自己的性格是一回事,把握自己的性格是另一回事。认识自己的位置是一回事,用好自己的位置是另一回事。小不忍则乱大谋,这个“忍”字就是把握自己的能力。成事在天,谋事在人,这个“谋”字就是把握的能力。有人有能力、有有利的位置但就是犹豫不决,或者不敢付诸行动,有人明知能争就会得到而偏偏不愿去争。这些都是因为他们缺乏把握自己的能力。成功者一定是能够把握自己的能力强的人,失败者一定是把握自己能力弱的人。

在斗争场合,明白自己身处何时何地,就能知道斗争的结局。位置决定斗争的方式方法、性质和结局,看不清自己位置的斗争注定是危险的斗争。北魏皇帝元修跟丞相高欢感情破裂,高欢反主。元修被高欢追赶之后,投奔先前的丞相现在的西魏最高统帅宇文泰,此时他的命运完全掌握在宇文泰手中,却相信宇文泰,且对宇文泰发脾气,结果被宇文泰毒死。元修没有认清眼下所处的位置,很快被除掉,这就是政治的残酷性:昔日太上皇,今日刀下鬼。

每个人的人生轨迹都各不相同,有的进入中年以后个人的事业已经达到了顶峰,有的人随着年龄的增长事业不进反退,而有的人事业则能做到终身进步。如果说认识自己、把握自己是人的第一步、是基础,那么超越自己就是人的第二步、是关键。

自满者败,自恃者孤。眼中只有自己而没有他人,非衰即败。人要不断地超越自己,才能不断地进步。有的人终身都在原地踏步,他的位置的变化只是随着年龄的增长而缓慢地变化,这种变化只有年轮的印记,是量的变化,而没有质的飞跃。他的能力、性格基本没有改变,他的位置也基本没有变,所变的是他的头发白了、皱纹多了。事物发展的过程总是伴以否定然后再否定即否定之否定,这是唯物辩证法的三大规律之一。

只有否定自己才能超越自己,否定自己就是扬弃自己的缺点、弱点、不足,然后充实新的能量,增加智慧、经验、能力,然后再扬弃,再充实。不能超越自己就不能取得斗争的胜利,就不可能成就英雄伟业,而能够不断超越自己的人一定能够成为英雄伟人、能够成就一番事业。

超越自己就是与自己作斗争。人进步的过程就是不断改正缺点、与自己的缺点作斗争的过程。人是凡胎肉身,难免有这样那样的缺点、弱点、不足,怕的不是有这些缺点,怕的是不能改正这些缺点。好逸恶劳是人的天性,劳动作为人的乐趣,至今还是一个梦想。好逸恶劳、贪婪、自私、无信、邪恶、残暴、优柔寡断、虚夸浮躁、欺上瞒下、两面三刀……这些缺点或恶的因子在每个人身上都有,只是程度不同而已,并且有极大的惯性。

人不贵而自贵,人不傲而自傲,人不才而自才,人不矜而自矜。人很容易顺从自己,娇惯自己,放纵自己,高看自己,这是一件很自然很容易的事,而要与自己的缺点作斗争则是一件很不容易的事。古人云:江山易改,本性难移。有的窃贼和赌徒为了戒偷戒赌,惟恐做不到而采取了切掉手指的极端做法,可见改变自己的个性和缺点是一件多么艰难的事。而惟有改变自己的缺点,即古人常说的修身、养性,才能立德、立功、立言,才能齐家、治国、平天下。

人与自然环境作斗争,要从与自己的缺点作斗争开始,人与社会环境、与他人作斗争更要从与自己的缺点作斗争开始,与自己的缺点作斗争是一切斗争的出发点。人与他人即结与结之间的力量(对网的作用力)是不相等的,非均衡的。有的人因出生的先天原因而享有财富和权力,有的人因先天的头脑构造而具有智慧,更多的人则是因为后来的努力而拥有财富、权力和智慧。拥有财富、权力和智慧的人对于网(自然环境和社会环境)的作用大、影响大,反之则作用小、影响小。同时,财富、权力和智慧的大小与人对他人作用、影响的大小成正比。

不能战胜自己缺点的人必败。不论他身处高位,还是占尽优势,不论他眼下家事如何显赫,当下如何得势,总有一天他要失败。三国时期,魏主曹睿病逝,立八岁的曹芳为帝,令司马懿、曹爽辅政,时司马懿为太尉,曹爽为大将军,总摄朝政。曹爽手下的谋臣说服曹爽,让曹爽说服小皇帝,封司马懿为太傅,军权尽归曹爽。但他对司马懿不放心,于是派人试探司马懿的情况,司马懿得知此事后就佯装得病。一天,曹爽和小皇帝去祭祀先帝,曹爽带上三个弟弟及三军,当时有一个大臣劝他不宜让兄弟皆出,以防城中有变。曹爽不听,说谁敢有变。这时,司马懿却下手了,进行军事行动,控制了城内。曹爽得报大惊,几乎落马,兄弟三人一时都无主意。劝说他不宜兄弟皆出城的大臣这时再次劝说,随天子可以号令天下,不可自投死路。曹爽闻言不决,只是流泪而已,后被司马懿斩首。

如曹爽之流世间大有人在,他们或因血缘之故,或因运气之好,幸巧得到高位。他们以智谋自矜,以身处高位而无虑,有缺点而不能改之,荣时奢而骄,平时自以为聪明,难时却犹豫不决,毫无主张,贪生怕死,其结果必败必死。

权力能够使自己在斗争中处于有利地位,但不能保证你必然获胜。权力是取得斗争胜利的法宝,但不是惟一的法宝,也不是最重要的法宝。东汉后期,汉桓帝去世后,窦太后临朝,任窦武担任全国最高统帅,前全国武装部队总司令陈蕃当皇家师傅,年仅13岁的刘宏即位,是为汉灵帝,窦武和陈蕃对宦官曹节、王甫之间逐渐演变成你死我活的矛盾,窦武屡劝女儿皇太后窦妙下手除掉这几个宦官,却被皇太后拒绝,这时窦武可自行组织人下手,但没有下手。但宦官乘他回家休假的机会对他和陈蕃先下手了,陈蕃被杀,窦武在被迫逃亡中自杀,亲族被诛。

《后汉书》作者范晔评说,窦武、陈蕃拥有皇太后家族雄厚的优势,掌握政府军事和政治的权柄。内倚皇太后临朝的威信,外靠名士精英的归心,而竟然被几个宦官所击败,身家屠灭,功勋瓦解,使世人同声悲叹,岂不是权力有余,而智谋不足。

并非接近的人就是影响最大的人。人与他人之间的作用力、影响力不由距离来决定,而由关联度来决定。情感、爱好、兴趣都可能成为关联度的纽带,而关联度最重要的、最主要的纽带是职业、事业,即人与他人从事共同的或相近的职业、事业。一个人从事某项职业或事业,打交道最多、受他人影响最大的是这个行业或这项事业的上下左右的人及相关的人,而不是他最亲近的父母、兄弟姐妹。人在成长、前进的过程中,必然会遇到各种困难,而许多困难特别是重大的困难绝大多数不是来自身边的亲人,不是来自亲朋好友,而是来自职业或事业中上下左右及相关的人。

自己重用的人是可信赖的人,但并非所有的重用之人都是可以信赖的,有一些重用之人,一旦环境、地位、条件改变,一定会背叛自己。唐僖宗年间即公元9世纪末,淮南战区司令官高骈相信神仙,重用一个叫吕用之的巫师。此人利用高骈的崇拜,诛杀异己,搜刮民财,并把高骈孤立起来。高骈感觉自己权力受到威胁时,准备暗中剥夺吕用之的权力,可是对方根基已深,无可奈何。吕用之强行占取高骈手下大将的美妻,逼其反叛,高骈被俘软禁,随后一家全部被处死。这就是相信巫师的下场。吕用之后来又行骗淮南战区后补司令官,被揭穿,遭到腰斩,其家族及党羽全部诛杀。

计不如人必败。对比自己智谋高的人最好的办法是敬而远之,或者回避。人的智力至少有上中下三个等级之分。智力这种等级有一些来自先天,孔子说:惟上智与下愚不移,意思是上智和下愚都是不易改变的。但是对于绝大多数人来说,智力主要来自于后天的学习锻炼。人,要对自己的智谋有正确的评价。与人斗,就是与人斗智斗勇,而斗智对于地位越重、权力越重的人来说,越是显示其重要性。

周瑜五杀诸葛亮,五次都是绝好的机会,而五次都被诸葛亮神奇地化解了。第一次,周瑜欲杀诸葛亮是在诸葛亮说动了孙权等联合抗曹的时候,为何要杀他,是因为:“孔明早已料着吴侯之心。其计划又高我一头。久必为江东之患,不如杀之。”但被鲁肃说服作罢。第二次,周瑜要诸葛亮造10万支箭诸葛亮爽快答应了,周瑜暗中高兴:“他自送死,非我逼他。”没想到诸葛亮超额完成了任务。第三次,诸葛亮设坛借得了东风,周瑜骇然曰:“此人有夺天地造化之法、鬼神不测之术!若留此人,乃东吴祸根也。及早杀却,免生他日之忧。”急唤人去捉拿,诸葛亮已乘船而去,对来追赶的人说:“吾已料定都督不能容我,必来加害,预先教赵子龙来相接。将军不必追赶。”第四次,孙吴联军打败了曹操之后,诸葛亮乘机占领了南郡和荆襄,周瑜认为:“若不杀诸葛村夫,怎息我心中怨气。”但被鲁肃等人劝服了。第五次,周瑜设计将孙权的妹妹嫁与刘备以此换取荆州,结果“赔了夫人又折兵”,追杀刘备与诸葛亮未成,箭疮迸裂,倒于船上。后来,在周瑜欲夺回荆州的战斗中,周瑜又中了诸葛亮的计,箭疮复裂,仰天长叹:“既生瑜,何生亮。”连叫数声而亡。

计低之人与计高之人相斗,斗则必败,如围棋三段与九段之手下棋,三段只能看到前三步,而九段则能看到前九步。周瑜计不如人,且心胸狭窄,设计加害于人,结果反中了别人的计,到头来是命赴黄泉。

聪明人谋于祸前,平庸者谋于祸后。谋于前者,消灾避害,事半功倍;谋于后者,于事难补,事倍功半。孔子曾说,有智慧有道德的人,首先要回避动荡不安的时代,其次要远离祸乱危险的地域,再次是避开色情的诱惑,最后是回避流言四起的场所。君子不履险地。

政治是游戏规则最复杂的一个舞台。政治是最复杂多变的权力场、人生舞台,在这里,游戏规则是大家制定的,是公开的,但却是最难掌握和运作的。政治的承诺既可信又不可信,尤其是政治家和政治掮客的承诺一定要打折扣或大打折扣,乃至把它当做谎言、屁话;假若把它当做真话,可以兑现的诺言,那你就太幼稚了。政治对任何人都可能制造冤案。北齐国咸阳王斛律光的尊贵达到了人臣的巅峰,他性情节俭,不喜声色,不贪权不图财,所言十分中肯,没有打过一次败仗,对士兵从不随便诛杀,无论敌国邻国对他都十分畏惧。他对国家功高卓著。但受到几个奸臣的诬陷,说他家中私藏弓箭,有奴仆武士千人之多,于是皇帝下诏,宣布他谋反,遂被阴谋杀死。