茅盾原名沈德鸿,字雁冰,于1896年出生在浙江桐乡乌镇,是我国现代进步文化的先驱者,伟大的革命文学家和社会活动家,在国内外享有崇高的声誉。

1916年夏天,茅盾毕业于北京大学预科,进入上海商务印书馆编译所工作,由此开始了文学活动。1917年至1919年期间,他先后在《学生杂志》上发表了他的第一篇翻译小说《三百年的孵化之卵》和第一篇文学论文《托尔斯泰与今日之俄罗斯》。随后积极投身于“五四”运动的热潮中。

1920年11月,茅盾接编鸳鸯蝴蝶派的刊物《小说月报》,此时他下决心要彻底革新这个趣味无聊的休闲刊物,他联络了一批新文学作家做主要撰稿人。1921年1月,中国的第一个文学社团“文学研究会”在北京成立,积极倡导“为人生的艺术”,在上海的茅盾是发起人之一,于是《小说月报》成了文学研究会宣传现实主义文学主张的阵地。当月,《小说月报》革新号以全新的面貌问世,茅盾写评论,抨击封建买办的文艺流派,为新文学创作扫清障碍,刊登大量新文学作家的作品让读者耳目一新。革新后的《小说月报》对我国新文学运动的发展产生了深远的影响。

1920年11月起,茅盾参加了上海共产主义小组的活动,在党刊《共产党》上以“P生”的笔名发表翻译介绍外国共产主义运动的文章。1921年7月,中国共产党成立,茅盾成为中国共产党的第一批党员,他以更大的热情投入到党的宣传教育工作和革命文学创作之中。

随后他参加了大革命运动,并且受中国共产党委派先后担任广州国民党中宣部秘书、国民党上海交通局长等职务。大革命失败后,茅盾因受到国民党的通缉不得不隐居于上海,从此与党失去了联系。1927年9月,第一次以“茅盾”的笔名,发表了文学创作处女作中篇小说《幻灭》,接着又写了续篇《动摇》和《追求》,即他的三部曲《蚀》。1928年东渡日本避难,在日本期间又完成了长篇小说《虹》及许多学术著作。

1933年,茅盾出版的长篇小说《子夜》奠定了革命现实主义文学的基础,是新文学运动发展的重要里程碑。

抗战爆发后,茅盾办刊物,编丛书,积极参加抗日救亡运动。他与巴金在上海共同编辑战时周刊《烽火》,大大激发了民众的抗日热情。他在香港主编的大型杂志《文艺阵地》是进步作家发表作品的主要阵地,在国统区与解放区也产生了重要而深远的影响。鉴于茅盾在国统区文化界起到的巨大作用,1944年4月,中共中央文委和毛泽东也给茅盾发来慰问信。

1940年5月26日,茅盾携家人辗转兰州、西安,搭乘朱总司令的车来到延安。第二天,延安各界在中央大礼堂举行盛大的欢迎晚会。茅盾观看了鲁艺学员演唱的《黄河大合唱》,心灵受到极大的震撼,同时被延安军民高昂的激情与和谐的生活所吸引,内心萌发了长久住下去的想法。

几天后,毛泽东亲自到南关交际处看望茅盾,并送给他一本刚出版的《新民主主义论》,毛泽东建议他:“鲁艺需要一面旗帜,你去当这面旗帜吧。”茅盾自谦道:“旗帜我不够资格,搬去住我乐意,因为我也是搞文学的。”

茅盾决心已定,他将儿子沈霜和女儿沈霞分别送到陕公和女大学习,他和夫人孔德沚就搬到了鲁艺东山居住。

鲁艺副院长周扬特意在东山为茅盾安排了舒适的窑洞,配备了勤务人员和马匹,并亲自到南关交际处把茅盾夫妇接到鲁艺。

应鲁艺师生的邀请,茅盾为文学系开了一门《中国市民文学概论》课程,每周一次,每次4小时,讲课地点就在天主教堂左边的空地上。每个星期他还会骑马进城两三次去参加延安的社会活动。

延安的生活让茅盾感到很充实,恢复党籍的愿望油然而生。鉴于茅盾在国统区进步文化界的影响力,中央认为,目前形势下还是留在党外更合适,周恩来希望他到重庆国统区去从事进步文化界抗日救亡的统战工作。于是茅盾在1940年10月10日与夫人孔德沚离开延安,以无党派人士的身份肩负着党的重任奔赴国统区重庆。

虽然他在延安居住了短短4个半月的时间,但对他以后的人生道路产生了重要影响。到重庆不久,茅盾就以延安的生活经历为题材写了《白杨礼赞》《风景谈》《记鲁迅艺术文学院》等脍炙人口的名篇,这些文章巧妙地以景写人,以物言志,深情地描绘了党中央所在地积极向上的生活。

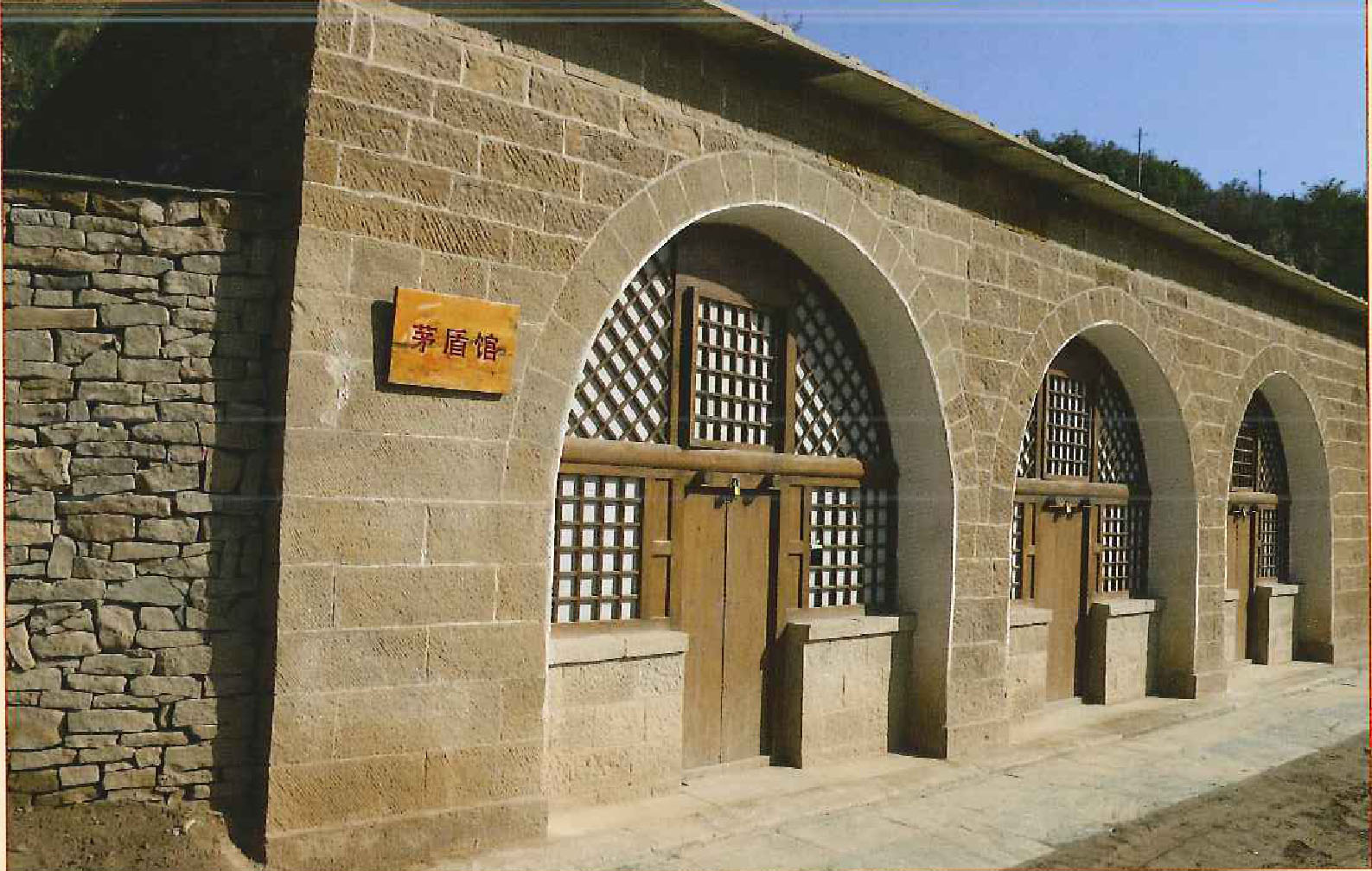

茅盾馆(1)

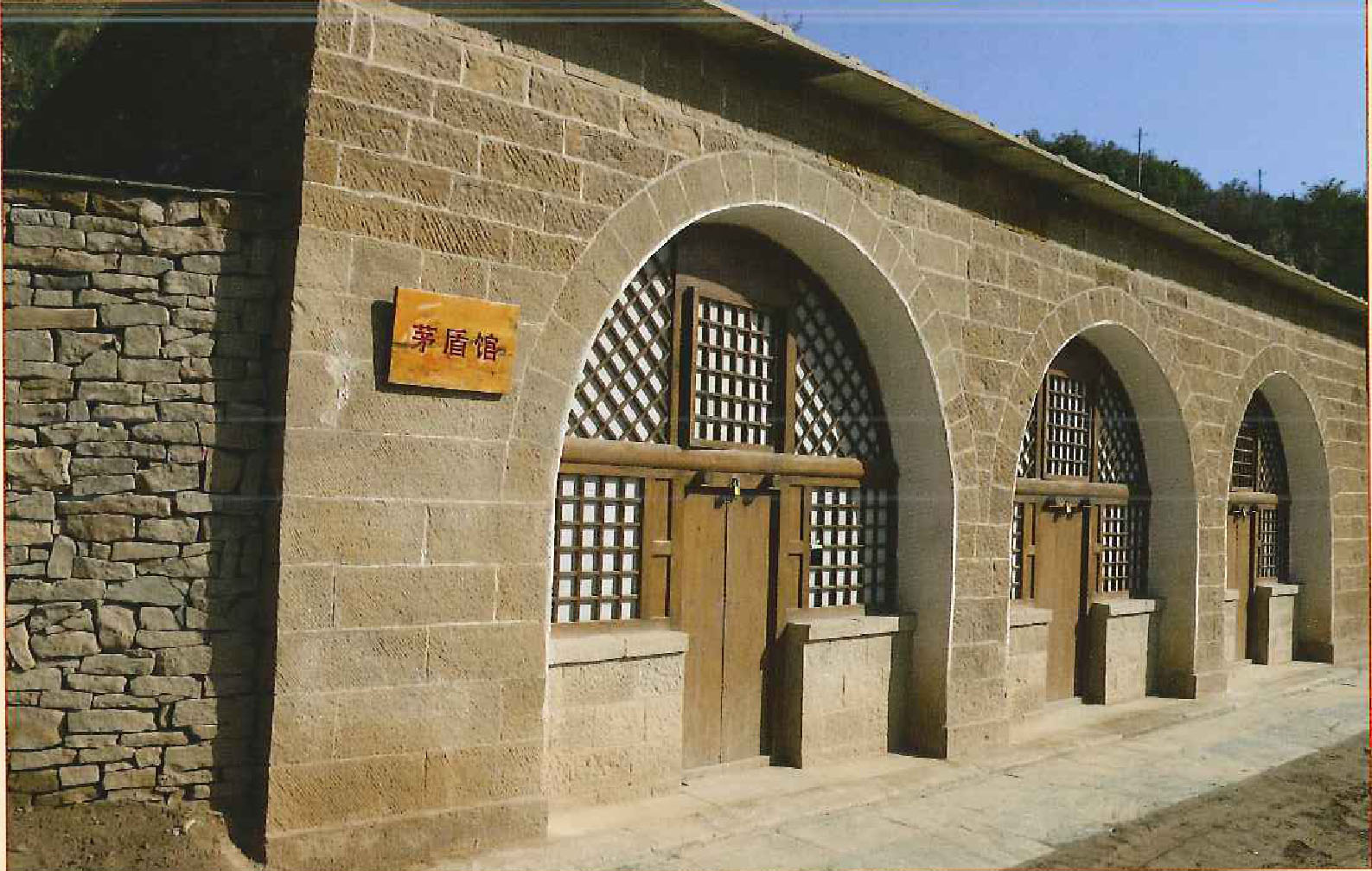

茅盾馆(2)

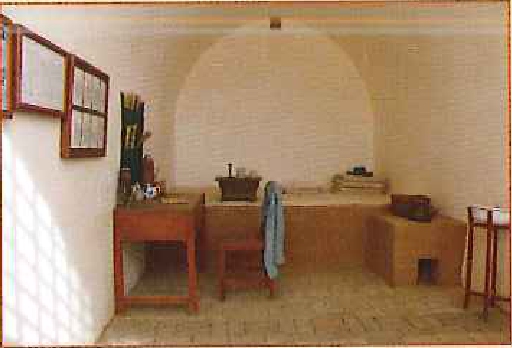

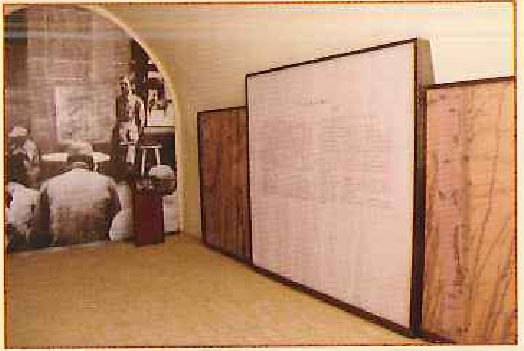

茅盾馆(3)

在《白杨礼赞》中,茅盾以黄土高原的“雄壮”“伟大”来寓意延安,用白杨树朴实无华、坚强不屈的意志赞美延安精神,对延安的留恋与向往在他心中深深扎下了根。

女儿沈霞和儿子沈霜经常来鲁艺的窑洞看望茅盾夫妇,茅盾白天给学生讲课,晚上回来还要点着煤油灯继续创作,他的很多著作都发表在当时的《解放日报》和《新中华报》上供大家交流学习。茅盾夫妇到重庆后就把一双儿女留在延安继续学习。沈霞入延安大学俄文系读书,1942年加入中国共产党,和萧逸结婚后在抗日战争胜利大部队准备迁往东北之际,沈霞发现自己怀孕了,视工作、前途为生命的她毅然决然地去做了人流手术,不幸感染身亡,年仅24岁。这一噩耗传到重庆,茅盾夫妇悲痛欲绝,一生都无法释怀。茅盾晚年在孤独中高声朗诵女儿高中时的作文,一种老父亲思念女儿的悲怆在茅盾的整个世界里。

1949年7月,中华全国文学艺术工作者第一次代表大会在北京隆重召开,茅盾当选为全国文学艺术界联合会副主席、全国文学工作者协会主席。

新中国成立后,茅盾被任命为中央文化教育委员会副主任和中华人民共和国第一任文化部部长等职务,此后长期从事文化事业和文学艺术的组织领导工作。年过八旬的茅盾为了给后人留下更多有用的东西,不顾身体衰弱,抓紧时间撰写回忆文章。1981年3月14日,他自知病将不起,便口述两封信让儿子笔录下来,一封致党中央,请求追认他为中国共产党党员;另一封致中国作协,要求用他积蓄的25万元稿费,作为设立长篇小说文学奖的基金,充分体现了这位文学巨匠一生追寻理想,献身事业的宏大夙愿。

茅盾于1981年3月27日去世,同年3月31日,中共中央根据茅盾生前的请求作出决定恢复沈雁冰同志的党籍,党龄从1921年算起。1982年,由中国作协主办的第一届茅盾文学奖在北京颁奖,共有6部长篇小说获奖。

在60多年漫长的文学活动中,茅盾撰写了几百万字的文艺论著,是当之无愧的长篇小说巨匠,另外他还翻译介绍了大量外国文学作品。这些都为中国文学宝库留下了丰厚的财产,茅盾的名字永远铭刻在广大读者心间。