为了确定党在新形势下的任务,党中央1937年5月在延安召开了全国代表会议。毛泽东主席代表中央政治局在会议上作了《中国共产党在抗日时期的任务》和《为争取千百万群众进入抗日民族统一战线而斗争》的主要讲话,盐池县委书记惠庆祺参加了这次党代表大会。

会后,边区各县相继召开党的代表大会。是年7月,中共盐池县第一次党代会隆重召开,出席会议的代表78人,代表全县200名党员。会期5天。陕甘宁省委派组织部长罗梓铭。,内政部长王子宜参加并指导会议,代表会选王敬民为县委书记(惠庆祺调任定边中心县委书记),选举冯德厚为组织部长、朱海山、刘生义、郭文庆为出席庆环特区(驻环县曲子)党代会代表(冯德厚为代表团团长)。

党代表会议之后,在同一个月又召开了盐池县人民代表大会,民主选举了县政府领导班子。曹健勋当选为县长。尔后,各区乡也召开人民代表大会,民主选举了各政府领导人。“七·七”事变的第二天,中国共产党通电全国,号召全面抗日,党中央、毛主席制定了“建立抗日民族统一战线,团结一切可以团结的力量,一致对外”的方针。立即得到全国人民的响应和支持。根据党中央和边区政府的指示,将县、区、乡苏维埃政府名称改为政府,县属各部改为“科”,“少共”(青年团)组织改为“青年救国会”(简称“青救会”)。

1936年至1938年,盐池县党组织得到迅速发展,吸收党员中,忠朴实的贫苦农民占多数。

1936年后期,根据上级指示基本停止发展党员,并迅速审查整顿当时称“清洗”),将一些不纯成份的人清洗出党,因而党员人数急剧降。

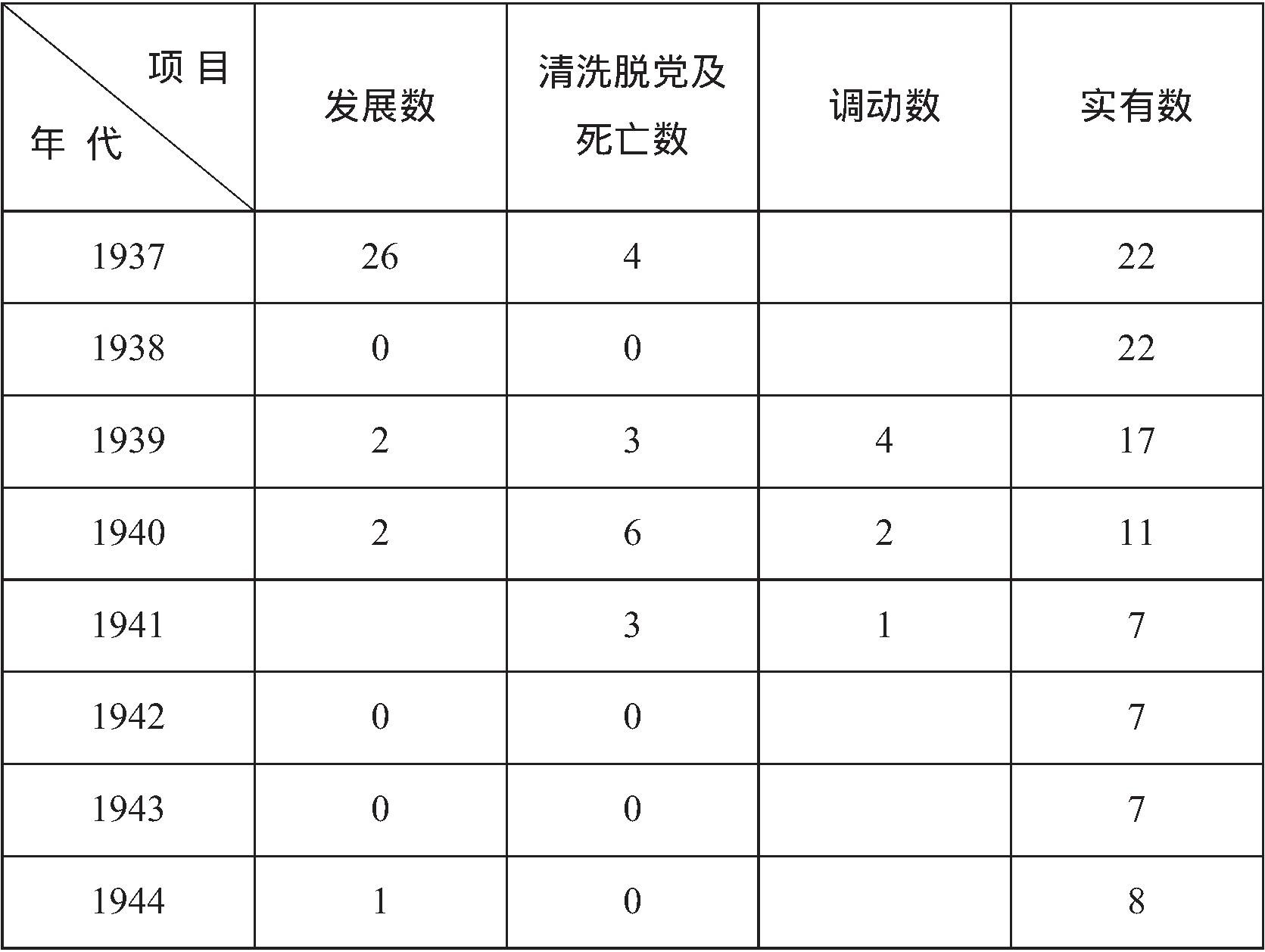

一区一乡党员变动表

从上表可见党员变化之大。基层党组织的建设也较差,全县26个支部,17个支部较健全。支委分工也不够明确。个别支部发展党员有动员凑数、完成任务的现象。

对此,县委比较重视,继整顿之后于是年冬季对党员进行一次冬训,组织党员学理论、上党课,学文化,交待工作任务,并专门研究制定了支部工作六条:①生产工作(包括变工、开荒、夏耕、秋收等);②抗战动员工作(包括公粮、食盐、担架、运输等);③拥军优抗(年节劳军、给抗军属代耕等);④自卫军教育训练;⑤党员教育及日常生活;⑥学校教育。

1994年盐池县党员分布情况统计表

1994年盐池农村党员统计表

1944年党组织又有了较快地发展。

为了适应国共合作、全民抗战的需要,1940年5月1日中共陕甘宁边区中央局(后改为中央西北局)制定了《陕甘宁边区施政纲领》(即《五一施政纲领》),并经中央批准实行。在这个纲领中,提出了抗日民主政权机构中实行“三三制”的原则,即共产党员占1/3,代表无产阶级和贫民;非党派的左派进步分子占1/3,代表小资产阶级;中间派占1/3,代表中等资产阶级的开明绅士。还规定在“最下级的政权中,人员构成的比例可作某种变动,以防豪绅地主把持政权”。这是抗日民族统一战线政权建设的一个重要原则。实行这一政策的目的,在于保证中国共产党对抗日民族统一战线政权的领导地位,同时紧密团结广大小资产阶级群众,争取中等资产阶级的开明绅士,以孤立反共顽固派,进一步巩固和发展抗日民族统一战线。1940年3月6日,中共中央在《关于抗日根据地政权问题的指示》中还明确规定:抗日统一战线政权的产生,应经过人民的选举。

在抗日战争时期,盐池县先后于1937年8月、1941年8月、1946年9月进行了三次民主普选,采用普遍、直接、平等、无记名的方式选举了县、乡政权。为了贯彻民主建政的精神,盐池县于1941年4月至8月进行了第二次民主普选中,按照“三三制”的原则,自上而下地选出了乡、县议员,组成各级参议会。选出县议员41人,其中共产党员16人、国民党员6人、无党派民主人士19人。选举县政府委员13人,内有共产党员5人、国民党员2人、无党派民主人士6人。1941年9月召开盐池县第二届参议会第一次会议,按照“三三制”原则选举县长、县参议会议长、副议长、常驻议员。鉴于这次选举中国共产党员比例稍多的状况,为了进一步贯彻“三三制”的原则,在1942年3月召开的盐池县第二届参议会第二次会议上又作了调整:县参议会5名常务议员中3名共产党员退出一名,补选一名非党人士;县政府委员中的10名共产党员退出7名,补选5名非党人士.1945年8月盐池县进行了第二次县、区、乡三级选举,选出县议员38名,内有共产党员14名、国民党员1名、无党派民主人士23名。

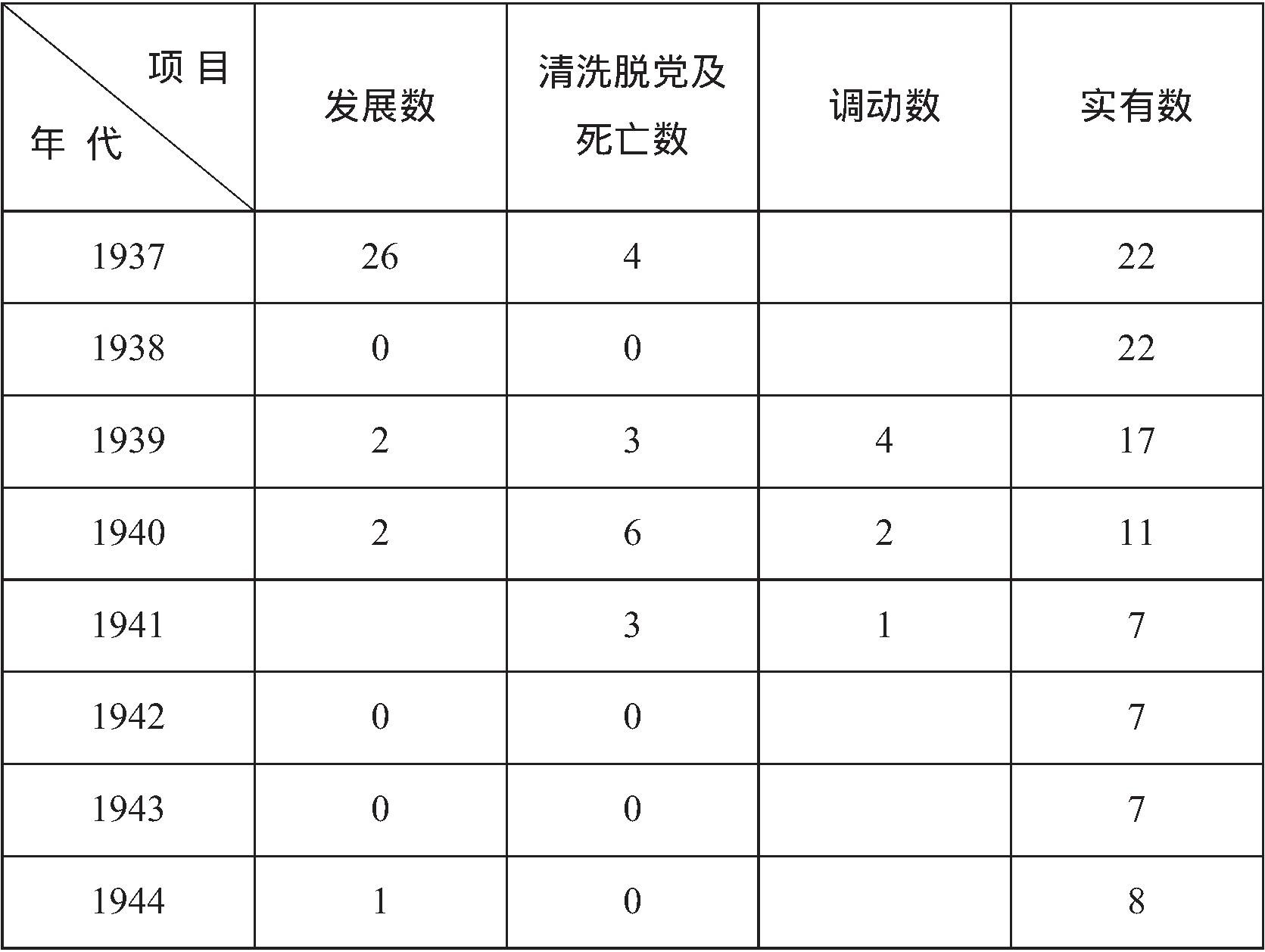

各区乡参议员成份比例表 1941年9月12日

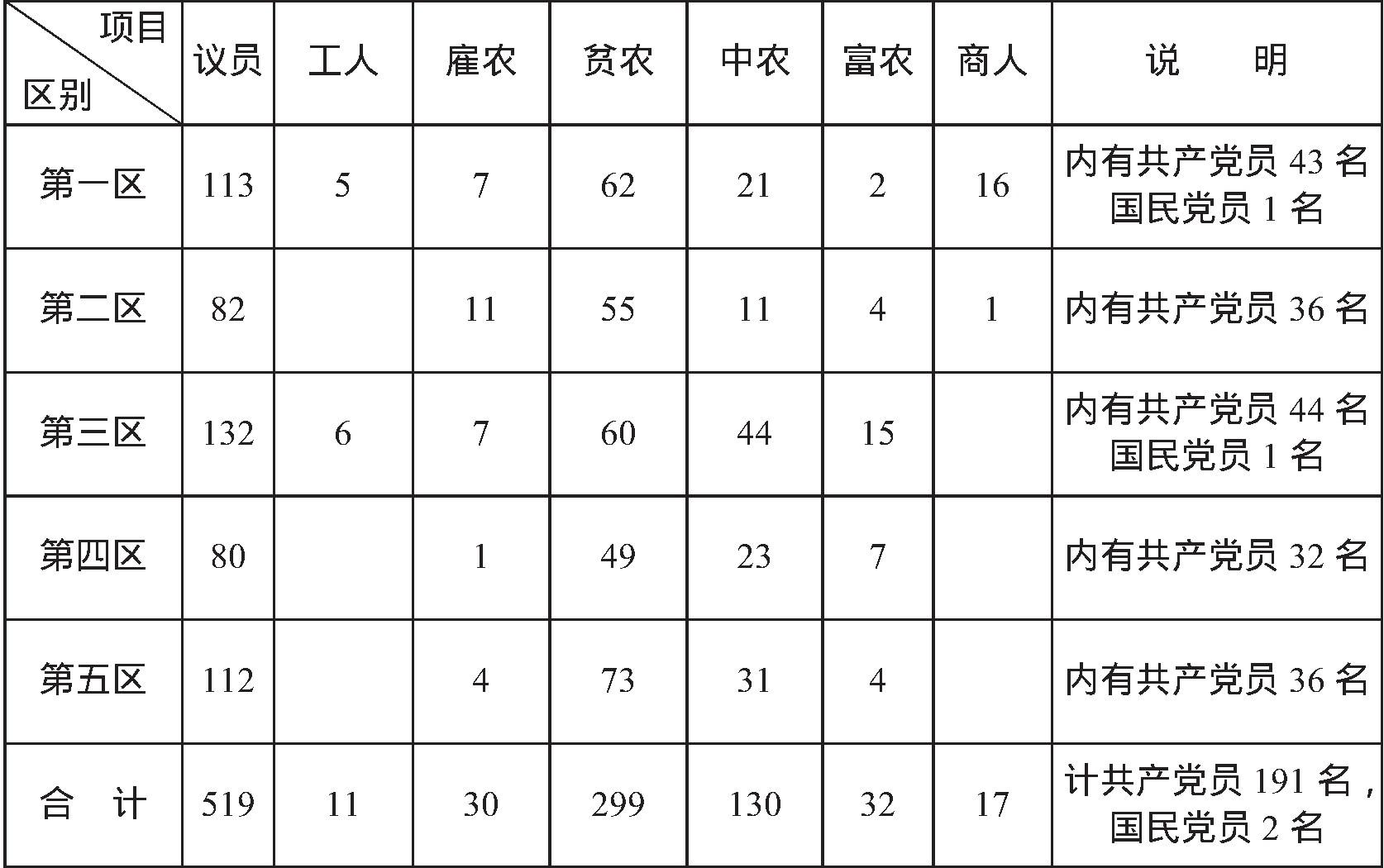

各区选换乡长及政府委员村主任统计表 1941年9月12日

“三三制”民主建政原则的推行,使盐池县县、区、乡三级政权真正成为民族统一战线性质的、一切赞成抗日又赞成民主的人们的政权,充分体现了民主政治的原则。它对于团结革命阶级、阶层人士,巩固发展抗日民族统一战线,调动全县人民的积极性作出了很大的贡献。如盐池县商会会长靳体元被选为县参议员以后,积极筹办元华工厂,使工人由2人增加到56人,资金由5万元(光华币)增加到4171万元(光华币),可以生产20多种毛织品。另外,还兼营运输业、农牧业、盐业、食品的生产销售,为边区军民和前线指战员解决了衣、食、物严重不足的部分困难。

抗日民族统一战线形成后,党中央和毛主席反复提出坚持党在统一战线中的独立自主的原则。抗日战争进入相持阶段后,国民党顽固派推行消极抗日、积极反共政策,加紧制造反共摩擦。

当时盐池县,东有驻苟池蒙兵一连,西有驻宝塔马鸿逵部驻兵一连多,北有驻北大池蒙兵一连,西南部的惠安堡是国民党盐池县政府所在地。国民党千方百计挑起事端,制造各种反共摩擦和纠纷。他们越界到边区组织保甲制,破坏抗日民众团体,强占地盘,派粮、派款、派草,招募壮丁,抢劫财物……1938年2月,国民党盐池县政府以“设立防空监视哨”为借口,深入盐池县三区牛毛井地区设立哨所,架设电话线,进行特务活动。1938年冬马鸿逵骑兵二旅四团五连以“借防”为名强行进驻盐池县所辖之宝塔,并在宝塔一带编组保甲、抓人派款叫嚣“收复失地”,1939年2月,驻伊克昭蒙军章文轩部,武装越境侵占盐池县二区的二、四、五乡和一区的五乡,强行编组保甲,在麻花塘设立区公所,在苟池、北大池驻军“保护”。1940年11月,章文轩部还多次袭击驻苟池八路军,大肆抢劫群众财物。1941年1月,马鸿逵部驻惠安堡骑兵巡逻队,将陕甘宁边区回民救国会派往盐池县回六庄工作的三边回民巡视团团长马文良等5人捕去并送往银川,4月17日马文良被活埋于宁夏省城隍庙。

盐池县军民坚持抗战、团结、进步的方针,有理、有利、有节地开展斗争。各区建立了统战委员会,乡党支部配有统战干事,加强统战宣传,组织群众严防和击退敌人的侵扰,侧重政治说理,避免正面冲突毛泽东同志针对敌人搞摩擦之事指出:“我们根本反对抗日党派之间那种互相抵消力量的摩擦。但是,任何方面的横逆如果一定要来,如果欺人太甚,如果实行压迫,那么,共产党就必须用严正的态度对待之。这态度就是:人不犯我,我不犯人;人若犯我,我必犯人。但我们是站在严格的自卫立场上的,任何共产党员不许超过自卫的原则。”为此,盐池县长阎志遵多次给国民党伊盟司令章文轩、宁夏省主席马鸿逵等人写信,晓以团结抗日之大义。陕甘宁边区主席林伯渠、副主席高自力等致信伊克昭盟长官,要求“劝导制止”其部队“侵犯人民利益”的行动。另外1942年决定在边区建立骑兵游击队,以便保卫人民生命财产的安全,巩固革命政权和革命统一战线。抗日战争后期,骑兵游击队已发展到150多人。对严重破坏抗日的顽固分子则坚决予以打击。如章文轩部多次袭击我驻苟池的八路军,大肆抢劫群众财物,我军在忍无可忍的情况下进行了回击,毙敌31人,俘敌8人。对此事件,八路军三边警备司令部发出《为苟池事件告全国同胞书》,揭露了顽固分子有意制造摩擦的反动嘴脸。

通过上述反摩擦斗争,使敌人的破坏活动有所收敛,使抗日民族统一战线得以巩固。

1941年5月至1945年4月,中国共产党在延安开展了整风运动,史称“延安整风”。从1942年春天起,到1943年10月止,在全党范围内普遍开展了整风运动。它是第一次深刻的马克思主义教育运动。整风运动的主要内容是:反对主观主义以整顿学风,反对宗派主义以整顿党风,反对党八股以整顿文风。整风运动的方针是:惩前毖后,治病救人,既要弄清思想,又要团结同志。整风运动的方法是认真阅读整风文件,联系个人思想、工作、历史以及自己所在地区、部门、单位的工作进行检查,开展批评与自我批评,弄清犯错误的环境、性质和原因,逐步取得思想认识上的一致,提出努力的方向。整风运动分为三个阶段:1941年5月至1942年2月,为高级干部整风学习阶段;1942年2月至1943年10月,为全党普遍整风阶段;1943年10月至1945年4月,为总结提高阶段。1945年4月20日,党的六届七中全会通过《关于若干历史问题的决议》,对党内若干重大历史问题作出正确的结论,使全党特别是党的高级干部,对中国民主革命基本问题的认识达到了在马克思列宁主义基础上的一致,标志着整风运动胜利结束。

(一)整风运动在盐池的开展

1942年4月,盐池县委、政府主要负责同志到延安参加了边区高干会议和整风运动,历时近3个月。他们返回盐池后,传达了会议精神,7月至8月整风运动在全县普遍展开。整风期间,学校放假,干部半天学习半天办公。县级机关和区、乡脱产干部,学校的教师都集中到县城参加整风。首先,认真学习了中共中央规定的《改造我们的学习》、《整顿党的作风》等22个文件。其次,传达了边区高干会议精神,由领导带头,自己反省自己,进行自我批评,提倡发扬民主,引导大家揭发问题,开展批评与自我批评。整风中,做到领导心中有数,掌握每个干部思想工作状况,纠正和反省会上平等对待。

在整风运动中,大力反对主观主义,宗派主义、党八股和自由主义,以便达到改造思想,统一行动,提高党员素质,充实整顿基层组织,巩固和发挥党的领导作用的目的,在整风运动中,确定了党的工作中心是经济工作和文化教育工作,提出了进一步贯彻“三三制”和精兵简政等政策,纠正领导机关脱离群众的官僚主义和形式主义作风,协调党、政府同人民群众的关系。

(二)“抢救失足者运动”对整风运动的干扰

整风运动一开始,进展正常顺利。盐池县委领导党员和脱产干部认真学习中央文件和领导人的讲话,提高了认识,开展了积极的思想斗争,加强了革命纪律,扫除了歪风邪气。

1943年,根据中共中央指示,边区各地开展了审干运动。这在当时党的队伍迅速扩大、国民党特务加紧活动的条件下,是必要的。1943年5月中旬,康生以“张克勤案件”为“坦白典型”,到处召开“坦白”大会,使边区审干工作发生了“左”的错误。7月15日康生作了《抢救失足者》的煽动性报告,“号召未坦白的人赶快去坦白,不要放松一秒钟的时间”。边区各级机关纷纷召开“抢救”大会,日夜进行“抢救”,伤害了许多同志。盐池县也把一些从国民党统治区到盐池参加革命的干部和热血青年当做“内奸”、“国民党特务分子”、“特务嫌疑”,进行隔离审查。当时盐池县送往三边分区审查的干部有10余人,县集训所集中审查的有30多人,造成了一些冤假错案。

党中央和毛泽东同志很快察觉到了“抢救失足者运动”中“左”的错误。7月30日,毛泽东指示停止“抢救失足者运动”,中共中央明确规定了审查干部的九条方针。8月15日,中共中央作出《关于审查干部的决定》。9月10日,毛泽东强调指出:“一个不杀大部不抓是此次反特斗争必须坚持的政策。”之后,本着实事求是、坚持真理、修正错误的原则,盐池县委很快对被审查的同志进行了甄别,对处理错了的同志给予平反。

(三)整风运动的意义

整风运动虽然出现了一些问题,但成绩是主要的,意义是深远的,有力地推动了盐池县的各项工作,为把陕甘宁边区建成模范的抗日民主根据地奠定了坚实的基础。

第一,它是一次普遍的马克思主义教育运动。盐池县的广大党员干部把整风学习和改造世界观紧密结合起来,从主观主义、教条主义的精神枷锁下解放出来,促进了马克思主义和中国革命、本地区、本部门实际紧密结合。他们以整风文件为武器,对照检查自己参加革命以来的思想转变过程和工作表现,在开展批评与自我批评的基础上,每个人认真写了思想小结,总结了经验教训,进一步坚定了革命的人生观,树立了一切从实际出发,理论联系实际,密切联系群众,批评与自我批评的优良传统和作风,使盐池县党组织在党中央、西北局和三边地委领导下,在马列主义、毛泽东思想的基础上空前地团结起来。

第二,通过整风运动,有力地推动各项工作的进展,使盐池县的面貌为之一新。学习理论的风气浓了,组织纪律性强了,“三三制”得到了进一步贯彻,简政工作取得了很大的成绩,领导作风改变了,各级领导都能深入实际,调查研究,县委和县政府紧紧抓住生产和教育两个中心开展工作,为抗战胜利创造了物质条件和精神条件。1943年10月29日《解放日报》报道:盐池县农牧产、盐产量都比上年增加1倍。1943年10月12日《解放日报》又报道:盐池县机关生产良好,经费大部分自己解决,肉食丰富,每天有牛羊奶喝。文化教育工作活跃,农民歌手王有创作了《父子揽工》、《劳动英雄王冬科》等脍炙人口的民歌;诗人李季创作了长篇叙事诗《王贵与李香香》等诗篇,在陕甘宁边区和各个解放区广为流传。

1941年至1942年,世界反法西斯战争处于最严峻的岁月,中国共产党领导的敌后抗战也进入了最艰苦、最困难的时期。1941年6月,德国法西斯对苏联不宣而战。12月,日本发动了太平洋战争,为了解决兵力、财力的严重不足,达到“以战养战”的目的,加紧了对中国的侵略战争。日本帝国主义对国民党实行政治诱导为主、军事打击为辅的原则,集中兵力进攻八路军、新四军和共产党领导的抗日根据地,实行围攻、“扫荡”和“烧光、杀光、抢光”的“三光政策”。

陕甘宁边区处在日寇和国民党双重军事包围的经济封锁之下,国民党不仅停发了八路军的军饷,而且不准边区的农副产品向外输出,又禁止国统区的货物,特别是棉花、布匹、粮食、药品、火柴、电信器材等运往边区,违者军法从事。在沿边区各县设立盘查哨站实行连环保结,切断了边区与外界的联系,使边区物资匮乏。1940年至1942年,边区连续发生严重的自然灾害,3年累计受灾面积达575万多亩,受灾人口达96万多人,群众生活苦不堪言。抗战以来,大批革命青年为了寻求救国真理,纷纷从海内处奔赴边区,为保卫陕甘宁边区,中共中央陆续从前线调回一批部队,使脱产人员在1941年达73117人,占陕甘宁边区总人口的5.17%。由于战争和灾荒,灾民、难民不断逃入陕甘宁边区,达170176人。由于外援断绝,灾荒严重,脱产人员剧增,边区的财政经济发生了严重的困难,毛泽东描述当时的情景说:“没有衣穿,没有肉吃,没有纸,没有菜,战士没有鞋袜,工作人员在冬没有被盖”。作为陕甘宁边区一部分盐池县,情况和边区其他地区大致相同。

为了克服严重困难,坚持抗战,陕甘宁边区和敌后各抗日根据地,响应党中央和毛泽东提出的“发展经济,保障供给”、“自己动手,丰衣足食”、“自力更生,艰苦奋斗”的号召,机关、部队、工厂、学校及工作人员家属,从1942年开始,积极行动起来,投入大生产运动。

盐池县大生产运动主要是开荒种地、办合作社、打盐运盐、发展纺织业和手工业。

(一)开荒种地,发展农副业生产

盐池县地广人稀,有大量可耕地没有开垦使用。为了扩大粮食产量,解决军队、干部和人民群众的吃饭穿衣问题,渡过难关,县委和县政府鼓励开荒种地。

大生产运动开始后,盐池县委和当地驻军领导带领广大干部及其家属、战士、学校师生开荒种地。盐池驻军警备三旅七团打井掏泉开种水浇地100多亩,种植粮食和蔬菜,养羊500多只,养猪100多头,做到自给有余,除部分食用外,还抽出一部分粮、油、菜、肉支援机关和群众,进一步密切了军政、军民关系,促进了军民团结。人民群众也积极响应政府号召,开荒种地,扩大耕地面积,增加粮食生产。全县耕地面积和粮食产量有了明显增加。1942年,有耕地194879亩,开荒64833亩,粮食总产量23873石。1945年,则有耕地467593亩,开荒48495亩,粮食总产量38290石。3年间耕地增加了272714亩,粮食产量增加了14417石。

通过开荒种地,机关、学校部分或完全解决了粮、油、肉、菜的供给,有的还达到“耕三余一”、“耕一余一”。

除开荒外,部队、机关、学校、农民还开展了副业生产。

挖甘草、打柴禾、烧砖、种菜、养猪、养羊、养骆驼,增加了收入。1936年盐池解放时有羊4.8万只,1945年发展为15.7万只,牛原有1100多头,发展到4100多头,骆驼有80峰,发展到1100多峰。通过开荒种地,发展农、副、牧业生产,干部、战士、教职工和人民群众生活有了显著的改善,从而进一步巩固了前哨阵地,提高了保卫陕甘宁边区的战斗力。

为了提高农业劳动生产率,在毛主席“组织起来”的号召下,广大农民根据自愿互利的原则,组织了互助组、变工队等劳动组织。以1939年为例,全县共有互助组210个,互助社26个,参加人数为2243人;义务耕田队26个,参加人数为1032人;妇女生产组136个,参加人数1035人。还有儿童杂务队。这些组织在大生产运动中又得以巩固、发展。1945年变工队发展到263个,扎耕队6个,人数达2000余人,占全县农村劳动力的55%。在组织互助合作运动中,共产党员发挥了模范带头作用。据1944年统计,全县参加变工队、互助组党员有218人,占党员总人数的60%。有1/3的党员担任了组长、队长。

在开荒种地、组织集体劳动的同时,对一些不好好劳动的“二流子”进行了思想改造,采取“官督民逼”的办法将“二流子”改造成为自食其力的劳动者。据1943年统计,全县有135名“二流子”,其中114人被改造成为自食其力的劳动者。

(二)办合作社

1942年12月,毛泽东在中共中央西北局高级干部会议上作了《抗日时期的经济问题与财政问题》、《论合作社》的报告,提出了经济工作和财政工作的总方针是:“发展经济,保障供给”。强调发展经济的主要方法是开展互助合作运动。会后,边区各县的合作社,在原有基础上突飞猛进的发展。盐池县的消费合作社是在1938年兴办的,当时只有9个,社员1816名,股金4715.7元,1944年9月社员发展到2085名,股金21160.7元,公积金2147.47元,销售总量为49920.92元,纯利润为3688.72元。其中元华工厂成绩最为突出。1944年7月4日,毛泽东在延安杨家岭大礼堂接见边区合作社英雄模范人物时,详细询问了元华工厂经理靳体元先生创办元华工厂的情形。听完汇报后,毛主席表扬“元华工厂办得好”。

元华工厂是1941年9月由原任盐池县商会会长靳体元先生和时任商会会长杨华亭先生等人创办的。共产党员孙春山任厂长。最初只有2名工人,资金12万元。到1944年,工人发展到56名,资金达4171.7万元。除办工厂外,还兼营畜牧、农场、运输、消费合作社等业务。能够生产地毯、毛毡、补套、被胎、衣服等20多种产品,生产的产品,不仅能够满足盐池县的需要,而且支援了边区其它地方和部队,还将部分产品运往国民党统治区,为边区换回了布匹、粮食、药品、火柴等物品,为支援边区建设作出了卓越的贡献。

(三)产盐运盐

盐池以境内众多的盐池而得名。食盐既是人民生活的必需品,也是多种工业原料,所以他是盐池的经济支柱。早在1937年8月,中共中央国民经济部就曾发出“大家到盐池驮盐去”的口号,以便发展边区经济,改善群众生活。1940年的严重灾荒影响到边区内外食盐的供应,边区政府为了促进产盐运盐业的迅速恢复和发展,确定“以军队生产为主,盐民产盐为辅”的方针。部队广大指战员积极响应党和政府的号召,打盐井、筑盐坝、辟盐田,使食盐产量猛增。故边区政府在1942年又将上述方针改为“盐民产盐为主,部队产盐为辅”,积极动员农民、部队、机关、学校组织人力下湖打盐,并组织毛驴、骆驼运往陕北、延安、庆阳、关中、内蒙、绥远等地。对参加运盐的人数、运出的数量及销售情况作了详细的统计,由各区乡经济部门按月逐级上报。由于进行了有组织的打盐、运盐、销售,使盐产量逐年增加。1939年为19万驮(每驮约合150斤),1940年为23万驮,1941年为29.9万驮,1943年为38.8万驮。食盐的生产、运输和贸易,对打破国民党的经济封锁,活跃边区经济贸易,支援抗日战争作出了重大贡献。

(四)发展纺织业和其他手工业生产

抗战期间,由于国民党对边区的经济封锁,给边区军民的穿衣和其他生活日用品造成了极大的困难。边区军民在大生产运动中,响应毛主席“自己动手,丰衣足食”的号召,积极发展纺织业和其他手工业生产,公营、民间纺织、皮坊、毡坊、铁坊、木材、裁缝等手工业均蓬勃发展起来。

盐池的纺织业主要有两种形式:一是以元华工厂为主,帮助各区、乡发展纺织业;二是家庭自纺自织。盐池党政军干部带头并动员家属参加纺织。县委书记、县长在大生产运动中,都学会了纺纱织布。县委书记肖佐汉的妻子下乡传艺,一人教会20多名妇女纺纱织布。在他们的带动下,盐池全县掀起了纺纱织布热潮,解决了部队指战员、干部、师生和人民群众穿衣用布的困难。

在大生产运动中,盐池县手工业生产有了显著的发展。截至1944年10月,城乡共有毡匠21家,从业人员62人;口袋匠7家,从业人员10人;木匠42家,从业人员71人,铁匠19家,从业人员37人;铜匠5家,从业人员6人,银匠4家,从业人员16人,裁缝4家,从业人员9人;鞋匠38家,从业人员52人;箩匠1家,从业人员3人;绳匠8家从业人员10人;泥水匠13家,从业人员18人;剃头匠4家,从业人员6人;石匠11家,从业人员17人;皮匠81家,从业人员146人;工厂1家,从业人员48人。盐池县通过大生产运动,农业、手工业、商业都得到了发展,机关部队、学校基本上实现了“自己动手,丰衣足食”的目的。农民生活有了显著的提高。阶级成份也有了明显的变化。1938年盐池县农民中,贫农占54.25%,雇农占20.92%,中农占19.16%,富裕中农占0.654%。富农占2.61%。1944年盐池县农民中,贫农占44.25%,雇农占4.74,中农占31.28%,富裕中农占13.27%,富农占4.74%。

盐池县文化教育十分落后。民国初年,全县只有一所高级小学,即盐池县惠安堡高级小学,学生很少,且多为地主豪绅子弟。1918年盐池县城(旧称花马池)又设立了一所高级小学,个别乡也创办了初级小学和私塾。到1936年盐池解放时,全县历年小学毕业生累计仅有50人。所办学校教师缺乏,资金不足,设备简陋,学生人数甚少,且多为男生,劳动人民的子弟无上学的机会,女孩廖廖无几。学校实行封建教育,开设的课程主要是国文、修身、四书,没有自然科学。在高级小学还设立了童子军,对少年儿童实行军事训练。

1936年6月,盐池解放后,党和政府特别重视教育事业。抗日战争时期文化教育事业有了较大的发展,特别是小学教育和社会教育发展较快。

(一)小学教育

在党中央“民主的、科学的、大众的、反帝反封建的”文化教育方针的指引下,盐池县在办好小学的同时,号召和发动群众大办民办学校,政府从人力、物力、资金方面给予支持。为了提高教学质量,边区政府从鲁迅师范派了一批毕业生来盐池任教。三边分区和盐池县又从当地选拔了一批文化程度高、思想素质好的青年送往外地培训,毕业后回盐池担任教师。为了尊师重教,政府提高了教师的政治待遇和生活待遇。县委和县政府明确规定:乡上的小学教员是乡政府委员;“三三制”实行后,各级政府机构中,应该有教师代表参加;区乡领导应该经常邀请教师参加区、乡的有关会议,协助政府搞一些力所能及的社会工作。教师的生活待遇比实行供给的行政干部高,政府每月发给教师100斤小米,每年发给教师一套单衣,两年发给一套棉衣。另外,还发给米津,连医疗费、被褥费也均由政府解决。教师家中的农田由政府和群众代耕,有困难的给予临时补贴。边区政府教育厅为学生编写了语文、算术、农村应用文、珠算等各种教材,要求采用民主的方法管理学校,采用说服教育的方法教育学生,取缔体罚和变相体罚学生。在师资缺乏的地区实行复式教学。为了提高少数民族文化水平,在县城北关还建立了伊斯兰小学,专收回民学生入学。千方百计筹措教育经费。县政府规定赁房贷费、牲畜附加费、部分罚款、地租、营业收入等项收入均拔给教育部门使用。1942年筹措教育经费达11.7万元,支出6万元,节余5.7万元。

由于党和政府的重视,盐池县小学教育发展很快,1942年全县有完全小学1所,在校学生57人,公办中心小学2所,在校学生79人;公办普小6所,在校学生38人。到1945年,全县有完全小学1所,在校学生62人;公办中心小学2所,在校学生36人;公办普小3所,在校学生48人;民办小学15所,在校学生147人。

(二)社会文化教育

盐池县委、县政府在狠抓小学教育的同时,大力开展了社会文化教育。延安和三边地委派来了一批文化教育干部到盐池从事文化教育,县委和政府也派干部到各区乡宣传动员,大办冬学、夜校、识字班、读书班、民教馆、半日轮等各类学习文化组织57个,参加学习共有1765人(其中男1510人、女255人)。另外还开展家庭识字、夫妻、子女互教互学。教学内容为“新三字经”、“日用识字”、“新华识字”、“识字课本”、珠算、记账方法、写便条、写信等,很受群众欢迎。

盐池县二区文化教育搞得最好。特别是二区五乡妇女李兰英,不仅自己刻苦学文化,而且教丈夫、娃娃识字。1944年8月15日《解放日报》以《李兰英怎样教娃娃识字———介绍一种新的社会教育形式》为题,作了长篇报道,县委对此也积极宣传推广。在李兰英的影响下,盐池二区750户农民有80多户搞起了家庭识字教育,许多农民脱掉了“文盲”的帽子,学到了文化知识。1944年《解放日报》多次刊登了盐池县文化教育的先进事迹与典型材料。如《盐池杨万义刻苦自修,现能读报写稿》、《盐池余仁、官生秀自动创立民办小学》、《盐池二区五乡文教工作活跃》、《李兰英怎样教娃娃识字》等。

1944年11月中旬,边区召开了文化教育表彰大会,盐池县文化教育工作受到了边区政府的嘉奖。盐池二区获集体特等奖,二区宣传科科长李和春获个人特等奖,盐池驻军警备三旅七团七连张治国班荣获部队特等奖,盐池二区石礼荣获个人甲等奖,从事文化教育的干部阎成美、王百宜获个人二等奖。

在8年抗战中,盐池人民无私奉献,从人力、财力和物力上大力支援抗日战争。先后有上千名盐池儿女被送上了抗日前线,不少人在与日寇的战斗中付出了鲜血和生命。有些还成了无名英雄,虽然牺牲了,但在今天的烈士名单上却找不到他们的名字。

(一)组织武装力量。1937年至1945年8年抗战中,盐池曾掀起过四、五次轰轰烈烈的参军运动,由于战争环境,入伍者现已无法统计。1941年至1945年,还动员组织过三次地方武装,骑兵游击队发展150人。1938年,有自卫军2309人,各区自卫军还组织了游击小组、担架队。运输队、侦察班和通讯联络组等组织。1939年,全县自卫军为2853人,其中基干自卫军333人,妇女自卫军25人。改编为5个大队,21个中队,56个小队。武器增加到2349件。1942年6月,为适应抗日战争的需要,成立了临时人民武装委员会,由阎志遵、杨存福、李维钧、李子奇、刘克明5人组成。民主选举出各自卫军组织指挥员,对自卫军进行整顿和训练。整顿后的自卫军共2186人,其中基干自卫军166人,编为3个排,26个组,有刀、矛、土枪等武器194件;普通自卫军2066人,编为5个营、26个连、71个排、190个班,共有刀、矛、土枪等武器1440件。

自卫军在抗日战争中,积极协助部队清剿土匪、反奸防特、捉拿敌探、送情报、抬担架、送军粮、运武器、站岗放哨,为抗日战争和保卫地方安全做出了贡献。

(二)组织物力支援抗战。中共盐池县委领导全县人民大力发展农牧业生产,生产出大量的粮食、皮毛、肉、食盐等物资支援前线。仅元华工厂四、五年间,为抗日部队和边区政府提供毡胎子、毛毯、绒帽等10万余件、条毡两万余条,还有许多毛袜、手套、军鞋等;盐池商会甘草庄7天完成军鞋任务500双。1938年募集羊皮缝制皮衣142件;1940年募集救国公券10570元,超额任务570元;1941年完成救国公券1600元,还完成和超额完成了救国公粮。每年秋收后,群众都早交粮、交好粮、一面打碾、一面赶上毛驴,爬山涉水,不辞辛劳,把粮草送往粮库和前方。

1942年2月13日三边分区给盐池县分配的扩征任务是粮食600石(每石500斤),扩军40名,募集抗日救国券1万元。结果在半个月之内完成了粮食761石2斗2升,超额157石2斗2升;扩军109名,超过69名;抗日救国券完成10570元,超额570元。虽然当时老百姓都很困难,但大家有人出人,有钱出钱,有粮出粮,都很踊跃。1940年2月13日《盐池县扩征工作报告》中说,征粮都是在大会上一石、两石、七斗、八斗自己报名交纳的。有些贫困户不应出粮,但他们也报名要求出粮,如四区五乡回六庄的回民,原不计划征他们的粮,但他们自愿交出10石;三区三乡的赵国珍自报交4石。众人觉得他负担太多,一致提出减少,结果拿了6斗;一区贫困户李二成、姚学林、田举等,也在大会上报名一定要出粮,结果每家4斗。还有实在无粮可交的人,自己报名帮助纳粮多的人把粮送到粮库。扩军,捐款工作也一样,还互相竞争比赛。如二区的陈七对李万清说:“你家能出一人我家一定出二人”。结果两家的三个青年都当了新战士。像这样的情景,在国统区是绝对找不到的。

当时的盐池人民,除了要搞好生产,种好田,养好畜之外,还要负担大量的战地公勤任务。比如运盐,每年打下的几十万驮食盐,全要靠毛驴和少量的骆驼,运到五六百里之外去销售。所以,农民每年都有运送公盐的任务,只要家里有一头毛驴,就要接受一头驴的运量。除了完成自己的生产任务,还要帮助抗战军属代耕代种,代交公粮。保证抗属有较好的生活条件,使前方将士无后顾之忧。妇女们每年给抗战将士做几双军鞋。在当时既无布料又缺棉线、大麻的情况下,做一双鞋实在不容易。但她们谁也不肯推辞,不甘落后,总要把人民子弟兵的热爱纳进做鞋子的千针与万线之中。

盐池县在抗日战争中,具有重要的战略地位,发挥了重要的作用。它是陕甘宁边区的门户前哨和经济支柱。

(一)盐池县是陕甘宁边区的门户前哨

盐池县位于陕、甘、宁、内蒙4省(区)交界处,东邻陕西省定边县,南靠甘肃省环县,北接内蒙古自治区鄂托克旗,西南、西北与宁夏同心、灵武县接壤,战略地位极为重要,可“羽翼陕北,控扼朔方”,有“平固门户”、“环庆襟喉”之称。历史上就是防御外族入侵的边关前哨、军事要塞。盐池县是红色政权和国民党统治区接壤的前哨阵地。它是外界观察了解陕甘宁边区的窗口。盐池县政治、经济、文化的建设和发展情况对于了解中国共产党的方针、政策,对于巩固和发展党领导下的抗日民族统一战线,有着极为重要的意义。抗日战争时期,中共盐池县委和县政府,领导人民认真贯彻执行党的各项方针政策,巩固发展党组织、政权机构和统一战线,开展整风运动和大生产运动,在政治、经济、文化各方面都取得了显著成就,把一个国民党统治下的极瑞贫困落后的地方,建设改造成为政治上进步,经济、文化迅速发展的地区之一,成为国民党统治区人民向往的地方。

盐池县党组织和人民为开展宁夏国民党统治区的工作,作出了重要的贡献。1940年以前,中共宁夏工委的绝大多数工作人员,都是通过盐池进入国民党统治区的,遇有情况变化,也是通过盐池撤回边区。从宁夏送往边区的进步青年,也都首先经过盐池县境。盐池成为我党地下工作人员来往的联络站、转送站,为他们的工作、生活和安全提供了必要的保证。1940年以后,国民党顽固派制造反共摩擦,马鸿逵集团封锁国民党统治区和解放区的边境,强化辖区的反动统治,宁夏地下党组织遭到彻底的破坏,盐池县便成为向宁夏开展工作的主要基地。盐池先后安置了从宁夏国民党统治区逃来的大量移民、难民和逃兵,为党开展宁夏工作建立了群众基础。抗战后期,领导宁夏党的工作机关,如中共金灵工委、余庄子、红井子工作据点、河东工作组均设在盐池县境内。中共盐池县委和盐池县二区、五区区委,对宁夏党组织的工作给予了密切配合和有力支持。

(二)盐池县是陕甘宁边区的经济支柱

盐池县地广人稀,可耕地面积大。以1945年为例,全县共有2.6万人口,有耕地516088亩,粮食总产量38290石,共折合1914.5万斤左右。除供本县人民和驻军食用外,还解决了从国民党统治区来盐池的大量移民、难民的生活用粮。盐池县人民具有努力生产、踊跃支前的光荣传统,有力地支援了边区经济建设和抗日战争的顺利进行。

盐池县以盛产食盐而著称,食盐不仅是人民生活必需品,而且是许多工业、药品原料。党和政府组织打盐、运盐、销售,1939年打盐运盐为19万驮,1941年为29.9万驮,1942年(截止9月)为15.6万驮,1943年为38.8万驮。这些食盐被大量运往陕北、延安、庆阳、关中和其它国民党统治区,换回了布匹、粮食、药材、电信设备等,解决了边区军民的部分困难,满足了前线的需要,增加了人民的收入。

盐池草原辽阔,宜于放牧,畜牧业在盐池国民经济中占有很大的比重,特别是羊只生产尤为重要。政府采取一系列措施,如培养兽医、建立畜病诊疗所、举办羊只生产合作社、废除草场税,严禁宰杀母羊、母羔等,促进畜牧业的发展。1936年盐池解放时全县仅有羊只4.8万多只,到1945年发展为15.7万只;牛原来只有1100多头,到1945年发展为4100多头;骆驼原有80多峰,1945年发展到1100多峰。畜牧业的发展既增加了农牧民的收入,又解决了军民对肉食、皮毛的需要,同时有力地支援了边区各地和前方指战员。

盐池还盛产甘草、裘皮,有丰富的煤炭、石膏、砂、硝等资源,这些资源的开发,也有力地支持了边区的经济建设和抗日战争。

盐池县人民具有光荣的革命传统,他们动员财力、物力支援前线,做好拥军优属工作。每年秋收后,盐池县人民把粮食打净晒干,早交粮、交好粮,赶上毛驴,爬山涉水,不辞辛苦,把粮食送往国库和前线。抗日战争期间,盐池县人民一直提前超额完成救国公债和救国公粮。县委和县政府领导全县人民大力发展农牧业生产,产出大量的粮食、蔬菜、皮毛、肉、食盐等物资,支援前线。仅元华工厂在抗日战争中后期四五年中,为抗日部队和边区政府提供毡胎子、毛毯、绒帽等物品10万多件,条毡2万多条,还有许多毛袜、毛套、军鞋等。盐池商会甘草庄7天完成军鞋500双,1938年募集羊皮缝制皮衣142件,1941年完成救国公债10570元,超额570元,1944年完成救国公债1.6万元,超额6000元,还超额完成了救国公粮。

积极开展拥军优属活动。逢年过节,盐池县党、政、军、民都在一起召开联欢会、座谈会;县、区、乡三级领导和群众一起抬着猪肉、羊肉、米洒、年糕等食品慰问子弟兵和抗属,子弟兵也为群众挑水、垫圈、背柴、打扫卫生。为使前方战士无后顾之忧,英勇杀敌,全县组织义务耕田队,有1000多人为抗属代耕代种。政府还定期发放救济粮款,解决抗属中的生活困难。军民关系情同手足,犹如鱼水。当时,盐池县到处流行着人民爱戴子弟兵的拥军小曲:

正月里来是新春,

抬上了猪羊出了门。

猪呀羊呀送到哪里去?

送给英勇的八路军。

......