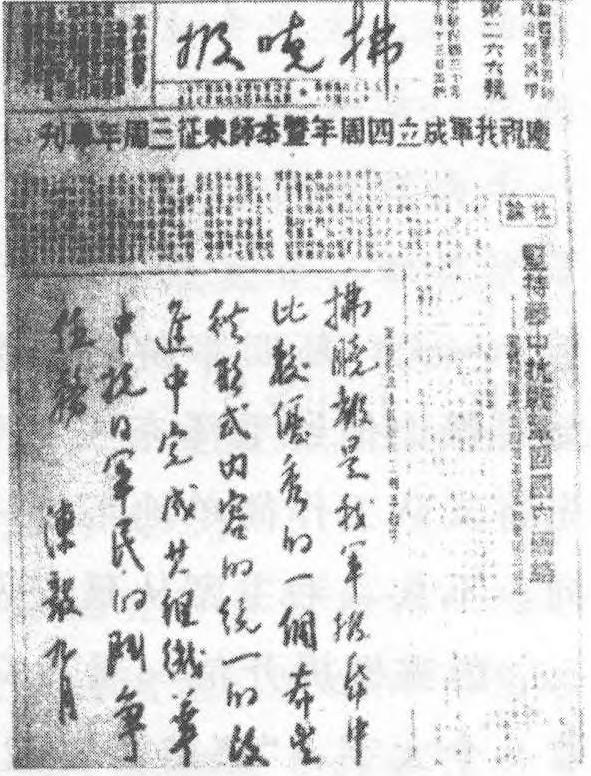

一天,新四军游击支队政治部锄奸科长许昌前往延安,彭雪枫让他给毛泽东主席带上一封信和20多期《拂晓报》,先将支队工作简单地汇报一下,后请毛主席给《拂晓报》题词。不久,毛主席从延安发来了贺信和题词。

彭雪枫拆开信一看,只见毛主席在一张白色的薄纸上写着6个大字:“坚持游击战争”。毛主席在信中写道:

《拂晓报》看了几期,报纸办得好,祝同志们继续努力,做出更好的成绩……你们那里若有铅印,可以翻印《论新阶段》,广为发行,宣传党对国内时局的看法和政治主张。

彭雪枫把毛主席的题词与复信送给《拂晓报》社的同志,大家围上来争相观看,心里格外激动,决心办好《拂晓报》,报答毛主席的殷切关怀。

我党我军领导人刘少冬王稼祥、张闻天、陈毅、陈云、谭政、徐海东、左权、谭震林、滕代远、曾希圣等,都先后给《拂晓报》亲笔题词。

刘少奇为《拂晓报》题词:

为抗战的正确路线而斗争!

陈毅为《拂晓报》题词。

陈毅题词:

《拂晓报》是我军报纸中比较优秀的一个希望,从形式內容的统一的改进中,完成组织华中抗日军民的斗争任务。

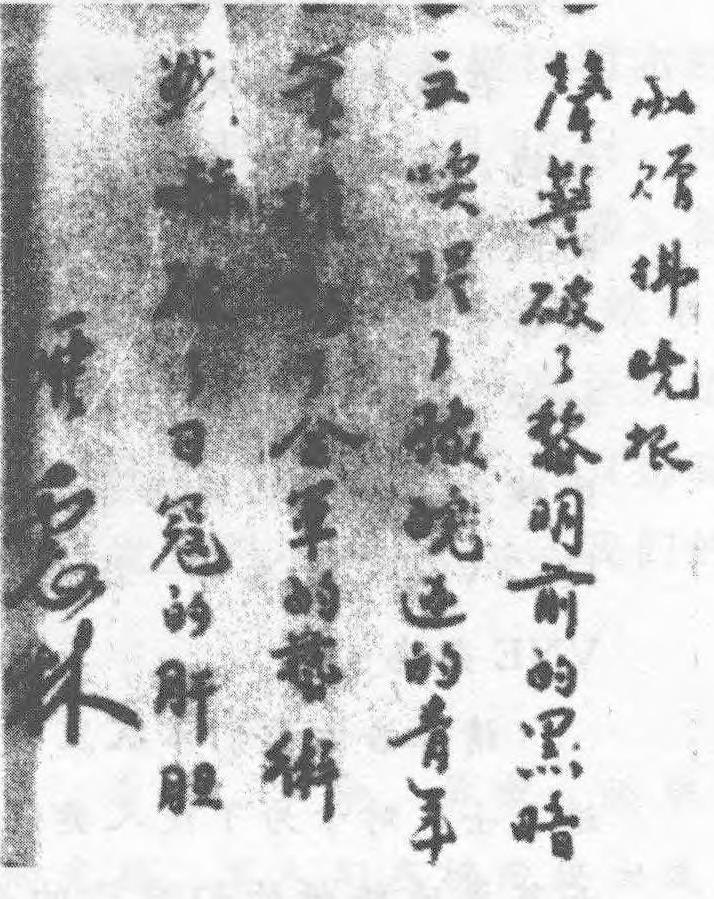

谭震林为《拂晓报》题词:

一声惊破了黎明前的黑暗,

一文唤醒了豫皖苏边的青年,

一笔催动了全军的艺术,

一战吓破了日寇的胆肝。

滕代远题词:

《拂晓报》是敌占区内广大人民的灯塔。

《拂晓报》刻印精美,字体清秀,墨色均匀,内容丰富翔实,形式生动活泼,深受广大军民的欢迎。《拂晓报》主要发行豫皖苏边区,对外通过党内交通发行到大别山区、延安、西安、重庆和华北各根据地。又通过中共重庆办事处,发行到桂林、昆明、贵阳和香港。再通过范长江、胡愈之在香港领导“国闻社”的关系,发行到印度、法国、英国。同时又通过地下党和国际红十字会,发行到苏联、美国、加拿大等地。那时,中国半壁河山落人敌手,国内外的进步人士都想知道国内敌后抗战的情况。当他们设法搞到一份《拂晓报》时,简直像天外来鸿,细读报道,赞叹不已。一位名叫笛尔坎纳的加拿大朋友,当他在《拂晓报》上看到了彭雪枫领导的新四军与日寇进行着英勇战斗及其生动事迹后,心情万分激动,立即写信给彭雪枫:

谭震林为《拂晓报》题词。

我对贵国人民正在进行的事业,感到莫大的关切,你们正在为民族的生存而战……

我读到史沫特莱在美国杂志上发表的关于你们奋斗情形的文章,才开始认识你们这个伟大的民族。从那时起我经常注意中国西北部的消息,斯诺先生就曾供给我们好多你们的材料……

在我们坎拿大(即加拿大)已经替中国募集了大批金钱,我希望这中间的一部分能够到达你们在西北艰苦的同志手里。柴尔同纳尔逊不过是两个小小的村镇,从战争开始后,就募集了5000多元,希望你转告毛泽东将军,可以向下列杂志作一次要求。在美国纽约出版的民族杂志和共和国杂志,在荷兰京城阿姆斯特敦出版的HETVOIK杂志——社会民主党的机关报和DETYIB-VNE杂志……

请你告诉你们军队里的每一个同志:我们全美洲的先进人士,对于为了使人类能够生活在和平、自由的环境里而英勇地牺牲你们自己的全体将士和人民,致以最大的敬意。

日本军队是野蛮的,退步的,因此,到他们反叛罢战的时候,还需要一段较长的时间。不过他们已开始想到这层了,厌战反战的事情不断发生。这就是表示着他们之中是有进步分子存在的。但是他们在中国和满洲(我国东北)的所作所为已经给了中国人民以深刻极坏的印象。

今天我到一家最大的百货公司去观光,经理告诉我从今以后决不再买进任何日货了,这就是说仅仅坎拿大就会使日本法西斯少收入无数万金元。假使全美洲的女人还照常穿一双日本丝袜的话,战争也就会结束无期了。你是不是会接到我这封信呢?我能够替你们做些什么?希望你不客气地告诉我。①

《拂晓报》是彭雪枫心血的结晶,也饱含着报社同志的辛勤劳动和汗水。《拂晓报》创刊于1938年9月29日。开始办报时,彭雪枫对大家说:“不管多么困难,《拂晓报》是非健全不可的。”他发动群众,献计献策,弄到两枝铁笔,两块钢板,两桶油墨,一把油辊,一块木板和半筒高乐牌蜡纸,由阿乐、易河、单斐办起了报纸。彭雪枫亲自为《拂晓报》刊头题字,为创刊号撰写了发刊词《拂晓报——我们的良友》:

“拂晓”代表着朝气、希望、革命、勇敢、进取、迈进、有为、胜利就来的意思。军人们在拂晓要出发,要进攻敌人了。志士们在拂晓要奋起,要闻鸡起舞了。拂晓催我们斗争,拂晓引来了光明。

我们的报纸,定名为“拂晓”,是包含着这些个重要而又伟大的意义的。《拂晓报》出版了,她担负着:

一是要和我们的指挥战斗员发生着血肉的关系。她指示我们方针,引导我们前进;她报告我们捷音,兴奋我们战斗。同时她又能够发表我们对敌人的怒吼,反映我们的日常生活。我们要做到,而且一定能够做到:“拂晓离不开我们,我们离不开拂晓。”

二是要和一切不正确的思想、意识、行为,作无情的斗争。她指点我们,她批评我们,她纠正我们,她说服我们。她是我们的密友,她是我们的良师。我们要做到,而且一定能够做到:“拂晓离不开我们,我们离不开拂晓。”

三是要和广大群众,各个友军,密切地团结起来,亲爱地结合起来,坚决执行统一战线,目标一致向着日寇、汉奸、托匪。她——拂晓,会指教我们如何与敌人进行军事的斗争,领导我们如何与敌人进行政治的斗争,指示我们如何与敌人进行思想的斗争。同志们,“拂晓”使我们坚决、勇敢、艰苦、果断地和敌人作军事的、政治的、思想的铁面无私的斗争!我们要做到,而且一定能够做到:“拂晓离不开我们,我们离不开拂晓。”

同志们,《拂晓报》的读者们,我们要为着拂晓的——也就是我们的这些伟大任务而斗争!①

从此以后,彭雪枫对《拂晓报》非常关心,部队经费再困难,也要保证报社的油墨和纸张。没有油印机,就用图钉把蜡纸、罗底从一头钉死,另一头用薄木条夹上,由宣传科长王子光帮助印刷。《拂晓报》的同志经常工作到深更半夜,铁笔刻画到天明。当时纸张困难,管理员陈之因经常跑百八十里路,买回来一些人家坐马桶也不用的粗麻纸。火油也成了报社的珍贵品,使他们一连出了几期“黑油墨,麻油调,粗麻纸的《拂晓报》”。报社人员花了九牛二虎之力,等报纸送到指战员手里,都说看起来模糊不清。彭雪枫急了,叫报社人员开会,研究改进办法。他们发现油墨里面有杂质,就用纱布过滤。同时,报社把粗麻纸换成油光纸,增加印数,改变字体,配上花边,较为好看。彭雪枫文思敏捷,才华横溢,百忙之中,亲自为《拂晓报》撰写社论和文章。每天工作之后,他深更半夜来到报社,在微弱的灯光下,同报社人员一起看稿、校对,纠正错字别句;研究宣传方针,报道策略,版面规划,甚至标题装潢。他说:“党报是对敌斗争的有力武器,和其他兵种一样,必须发挥它的应有作用。”又说:“一枝笔胜过200枝毛瑟枪。”

有一次,彭雪枫来到报社,看到报社同志很辛苦,重复刻印三次蜡纸,就耐心地鼓励他们知难而进,又风趣地说:“将来革命胜利了,我要当个新闻记者。真的,我从少年开始就和报纸结了不解之缘,很多知识是从书上、报纸里得到的。那时我喜欢给报纸投稿,我对报纸有特殊的感情啊!”在彭雪枫的精心培育下,《拂晓报》社的同志在支队出征后的第一个元旦前夕,三天在夜连续工作,出版了一期16版的新年特大号。这一期报纸,标题好看,字体清秀,较为美观,获得了好评。“《拂晓报》已经不胫而走甚至于不翼而飞了。它已经在一张报的周围,围绕着10个到150个读者了,它已经被人们一传十、十传百、终日等待着、到处传观着了。”王少庸、陈阵、李朴人、许光华、钱申夫、刘秉衡来到报社后,人多势众,从此《拂晓报》成为军民每日离不开的朋友。①

彭雪枫经常对编辑、记者说:“报纸是党的喉舌,是指战员的精神食粮,报纸的作用和力量就在于它能使党的纲领、路线、方针、政策、工作任务和工作方法最迅速、最广泛地同群众见面。我党我军就是通过报纸发动军民抗日的。吴芝圃同志说得好,一张党报,‘威力赛过千军万马’。”

一天下午,彭雪枫拿着一份《拂晓报》来到报社,对报社同志说:“你们看,这个版面黑一块,白一块,还有错别字。”

大家都围上来,看着这期《拂晓报》等着批评。

此时此刻,屋内静寂无声。彭雪枫看着大家,用严肃而又亲切的口吻说:“《拂晓报》是给人看的,首先要使人爱看,办报要有自己的特色,力求生动活泼,战斗力强。每篇文章对人都要有所启发和教益。标题要鲜明生动,能够引人入胜。我们不但要让知识分子看,而且要让工农兵来读,千万不要满篇之乎者也矣焉哉。”说到这里,彭雪枫用铅笔指指版面,“你们看,这个标题不鲜明生动,应该起个能够引入入胜的。这几块地方像唱花脸的,看了给人不好的感觉。我们的《拂晓报》,应该打扮得漂亮一些。版面的规划,花边插图都是为文章内容添色加彩的。你们应该冷静地想一想,出现这样的差错已经不是第一次了。”

是的,不是第一次。站在身边的阿乐、单斐等同志想起了一件往事。

1938年12月,游击支部回师睢杞太,打击敌伪,扩大武装,镇压了一些人民群众最痛恨的匪伪,老百姓眉开眼笑,拍手叫好。阿乐、单斐等同志不顾疲劳,快速度编刻成一期报纸,在第一版头条刊登捷报,并有专题论述文章:《我们进入睢杞太的中心任务——打击消灭汉奸武装!》印出后,阿乐急忙叫人给彭雪枫送去第一张报纸,希望他为此事而高兴。可是彭雪枫阅读完报纸后,却叫人把阿乐请去了,用铅笔指着修改的标题和内容,语重心长地说:“我军挺进敌后,反击和打击的主要对象是日本鬼子。如果我们把那些汉奸、土匪、杂八队作为打击的重点,肯定要犯原则性的错误!你把这张报纸拿回去,立即更正过来!”接着,他问阿乐同志:“这个标题是不是集体研究的?”

“是的,我们犯了政策性的错误。”阿乐顺便汇报了报社的工作。

彭雪枫默默地听着,然后把报纸递给阿乐说:“你先回去重刻重印这张报纸,过几天我召集你们开个会,研究一下《拂晓报》的指导思想问题。”

阿乐回到报社,传达了彭雪枫的指示,大家连夜苦战,把这期报纸重新刻印出来了。不久,彭雪枫来到报社,召集同志们开会讨论。

会上,彭雪枫说:“我新四军游击支队回师睢杞太的目的,是宣传我党抗日统一战线政策,团结进步势力,争取中间势力,打击反动势力。并不是把中心任务放在消灭汉奸武装上。我们采取‘避实就虚’‘,联甲打乙,联乙打甲’的策略,目的是团结爱国士绅、武界俊杰、民间豪侠、绿林好汉,与我支队合作,坚持敌后抗战,歼灭日军。当然,我们对于那些勾结日伪,作恶多端的土匪、杂八队头头,也要坚决予以打击!”

编辑、记者们听着,一言未发。

彭雪枫接着说:“我们的《拂晓报》,要充分注意党的政策,因为它是代表游击支队党委讲话的,所以《拂晓报》上的社论和重要文章,都是带政治性的。在红军时代,红二师办了油印的《猛攻报》,我们把报纸上错一字当作政治问题对待,而不单纯看成技术问题。发现报上出现错字别句,立即召集编辑、记者开会,查找原因,及时更正……”

大家仔细地听着,从中受到了一次深刻地教育。

彭雪枫意味深长地说:“办好一张精美的油印报纸,决不仅仅是技术问题,你们要千锤百炼下功夫!要刻出端正美观的字体、风格多样的标题,画出千姿百态的花边,制造出动人的画面,是一件不容易的事!我希望你们在认真二字上下功夫,抓好报纸质量问题,办出高质量、高水平的报纸,使《拂晓报》真正成为教育抗日军民、打击日寇和国民党反动派的有力武器!”

会后,《拂晓报》社的同志用细箩、纱布过滤油墨,清除墨渣子,印出的《拂晓报》比先前字体清晰,套色准确,质量提高。陈阵、庄方、单斐、杜百根、姜心启注重在磨刻报头、黑体大标题、题字、刻画、粗条花边上下功夫,使油印技术在敌后条件下有了重大的突破。经过两年多连续不断地努力,终于使《拂晓报》图文并茂,十分精美。①《拂晓报》每逢出版百期纪念专刊和庆祝歼敌胜利特刊,都是三至四色套版。单斐同志在回忆这段经历时写道:

第三版文艺副刊《我们的生活》专栏之开辟,是《拂晓报》应读者要求,用文艺的形式在反映革命英雄主义、爱国主义思想方面迈进的一步。我作为编者,为此而沾沾自喜。自以为忠实、完整地反映事物的生活原型,是忠实于生活、忠实于英雄人物的客观公正的报道。有一次,社长从彭司令员那儿急促地跑回来,指着《拂晓报》上打过眉批的文艺通讯给我看:“这个班长诚然在战斗中英勇牺牲了,但是他的死法却不一定惨不忍睹……这会影响部队战斗情绪的啊!……”我不服气,说:“铁流描写苏联内战的红色战士那样的赤裸裸写法,不是比这更惨吗?……那才是真正有血有肉的壮烈场面。”社长把彭司令员的意见给我说了一下,我没有吭声,而心里却在思考着这个问题。以后,彭雪枫同志在一次座谈会上又对我们反复阐述了他对这个问题的见解,他认为我们在写作思想上,不应纯客观地报道死者的细节,连惨状也写出了(这不能体现英勇),而应该在积极方面,要以高超的手法,写出敌人的残暴,死者的忠贞壮烈来激起群众对敌人的仇恨。这种一气呵成的精神,才是铁流作者的特色,而我们仅仅是描写出死的可惜。我在深思这个问题时,联想到以前在报道中曾把训练场上摸爬乱滚,不善于利用地形地物的战士,表扬为练兵模范;把只顾个人勇敢冲击的指挥员列为战斗英雄形象;把坚决从军的新战士,幽默地标题为“从家里开小差……”让这些错误的资产阶级纯客观主义、卖噱头的文艺写作与读者见面,怎能与党报的崇高地位相称呢?我们为此而感到十分內疚,决心在提高党报工作者的立场观点、政治理论素质上下功夫。①

《拂晓报》是在“与环境作斗争”、“与物质条件困难作斗争”、“与人才缺乏作斗争”中成长起来的,被人民誉为“人民的喉舌”、斗争的“武器”、“叫破五更的报晓鸡”。可是,一切反动派都害怕《拂晓报》,痛恨《拂晓报》。报纸传到敌占区,一位爱国人士给敌人据点扔了几张,吓得敌人钻进据点里不敢出来。一张《拂晓报》飞到敌人办公桌上,那些愚蠢的家伙断言,共产党有两台最新式的印刷机,一台在洪泽湖畔,一台在海南岛。驻大别山的国民党军队长官们下令严禁阅读《拂晓报》,狂叫“谁看《拂晓报》,谁就是共产党,是危险分子”,抓住“要杀头,要坐牢”。在《拂晓报》的影响或推动下,《永光报》、《宿风报》、《夏声报》、《淮上导报》、《抗大生活》、《拂晓电讯》、《拂晓文艺》、《拂晓画报》、《拂晓杂志》等十多种报刊诞生了。这一连串辉煌的成绩里,包含着彭雪枫将军爱护、关心、帮助报社同志的心血。当年在《拂晓报》当过公务员的冯玉璞在《彭雪枫与〈拂晓报〉》一文中写道:

一次,我给彭司令员送电稿。首长问我:“单斐的情绪怎样?”我不假思索地说:“不知他近来怎么啦,总是眼泪汪汪,没精打采的。”只听见司令员“啊”了一声说,“他可能是没烟抽难过了吧。”随后,司令员从抽屉里拿出一条烟,又写了个字条“想开点,有空去看你,彭”对我说:“交给他。”单斐收到字条和烟后,內心十分激动,立即给彭司令员写了一封信。

第二天,我又给彭司令员送电稿,然后掏出单斐的信。彭司令员看后很高兴,提笔在纸条下方写上“很好!彭”,然后叫秘书找枝红芯铅笔,递给我说:“请把这枝红铅笔交给他。”我找到单斐,把纸条和红铅笔交给了他。他激动地说:“这支笔芯从头红到底,含义可大啦,这是首长对我,对咱们报社全体同志的高度评价和鼓励呀!对我来说是无价之宝,我要永远保存留念。”

过了几天,彭雪枫果然来报社看望大家。单斐两手握着司令员的手不放,眼含着泪花,一句话也说不出来。彭司令员笑着说:“今天,我是来和大家开心的,谁也不许哭,咱们革命为人民求解放吃苦,虽苦犹乐,在艰苦的条件下充满乐观主义精神,这就叫苦中求乐。今天,我就谈谈找对象的事吧。三国诸葛亮很会找对象,他讨的老婆丑,但心眼好,有谋略,能帮诸葛亮出谋划策,人‘称贤內助’。东汉的梁鸿的老婆孟光,个头又大又黑,贤淑无比,举案齐眉,传为佳话。吴芝圃同志的爱人宋传芳同志文化不高,但本事不小,对芝圃可疼到家了。她是地下党员,长期做保卫工作,很不简单呀!你们找对象要找个可靠的,进步的,若找个潘金莲式的就糟了。”大家静静地听着,彭雪枫接着严肃地说:“你们看,我们许多干部都40开外了。为了革命事业,还没找对象。程大胡子(特务团团长)多大了?大老朱(炊事员)都领年老金了,还没讨老婆,也没闹过情绪,哭过鼻子嘛!单斐同志你多大?才20多岁,还不到30岁吧,年龄轻,有文化,还怕找不到合适的对象吗?大敌当前,要以革命事业为重,待抗战胜利了,会有好姑娘找上门来。”

事后我们才知道,单斐对象和他吹了,他很难过,很苦恼彭司令员了解这一情况后,从多方面做他的思想工作。①

另外,《拂晓电讯》也是拂晓报社的一部分。《拂晓电讯》创办于1939年冬天,是在彭雪枫亲自关怀指导下诞生的。冯玉璞回忆《拂晓电讯》时这么说:

那时,全支队只有一架美制收音机,为了了解国內外情况,彭司令员亲自收听抄录延安新华广播电台和国民党广播电台的广播。凡有重要消息,就叫警卫员抄送吴芝圃、张震、肖望东等负责同志传阅。《拂晓报》社的记者李朴人同志是他的得力助手,不管刮风下雨,严寒酷暑,李朴人同志每晚1时到凌晨1时都是伴随着彭司令员在收音机旁度过。有一天晚上,天下大雨,李朴人又照旧去收新闻,彭雪枫对他说:“你每晚回来三四趟,又花费很大的精力去收抄,传阅慢,看的人又有限。广大干部很想也很需要了解国內外大事,我觉得如能由你刻出来,印发给团营负责干部不是更好吗?”李朴人说:“好!就怕刻不好。”彭雪枫接着说:“刻钢板好学,只要钢笔字有基础,就能刻好。”稍停,他又说:“刊头就叫《拂晓电讯》吧,你看呢?”李朴人连声答好。从此,《拂晓电讯》就诞生了。当时办《拂晓电讯》只有李朴人一人,他自己收,自己编,自己刻,自己校对。有时实在忙不过来,我也帮他做一些力所能及的事情。在正常情况下,天天出,每天一版,有时两版,根据电稿多少决定。

……

1941年6月21日,苏德战争爆发后,德寇疯狂地向苏联进攻,对这场关系到人类命运的战争,彭雪枫异常关注。为了能够及时了解国内外形势,新闻台除收听延安广播外,还派专人收听苏联、美国、英国、日本等国家的华语广播。同时增加了编刻译电人员。从此,《拂晓电讯》就经常以十六开两页篇幅天天油印出版。当时,李朴人工作十分辛苦,雪枫同志经常关照他注意身体。一次朴人病倒了,雪枫立刻叫炊事班给他下了鸡蛋面条,并亲自端到了李朴人的面前。还有一次朴人的钢笔头磨秃了,雪枫知道后马上派人从敌占区买了一枝红杆大号金星笔,那时这种笔在国內是最好的,很多人连见也没有见过(后来我才知道这是彭雪枫同志用自己身上的五六块钢洋买来的)。由于彭雪枫同志的关怀指导,《拂晓电讯》由原来的二三百份增印到七八百份,而且质量也在不断提高,对推动当时豫皖苏区的革命斗争起到了巨大作用。①

在彭雪枫的言传身教下,一批新闻、文化战线上的坚强战士把《拂晓报》、《拂晓电讯》、《拂晓文艺》、《拂晓画报》、《拂晓杂志》等办得越来越好。这些报纸和杂志像匕首似的刺向敌人的心脏;像威力无穷的炸弹,炸得敌人胆战心惊!也像灯塔似的,照亮了豫皖苏边区人们的心;更像火炬似的,燃烧起斗争的火焰!“她唤醒了无数中华儿女走向战场,走向革命,唤醒了千军万马和敌人拼搏。”陈其五同志写诗赞道:

血沃中华百战多,

从头收拾旧山河。

长淮儿女怀先烈,

拂晓由来谱新歌。②

-----------

①彭雪枫:《拂晓报——我们的良友》,《拂晓报》,1938年9月29日。

①《豫皖苏抗日根据地》(2)一书中单斐文章《拂晓报成长的战斗道路》,河南人民出社版,1990年5月出版,第286页至287页。